くら寿司の人手不足解決策と体験型研修の重要性

くら寿司の人手不足解決策と体験型研修の重要性

日本の外食産業が直面する厳しい人手不足の問題。この背景には、団塊世代の退職、少子高齢化、そして働き方の価値観の変化があると言われています。特に外食業界では、求人数が求職者を大きく上回る「売り手市場」の状況に直面し、企業は「ここで働きたい」と思わせる環境作りに注力する必要があります。このような中、くら寿司が取り入れている体験型研修が注目されています。

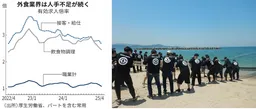

人手不足の現状

2024年度の飲食業調査によると、食の外食企業の約4分の1が、新規出店計画を縮小しました。また、厚生労働省の調査によれば、飲食業界の就業者数は全職業における有効求人倍率を大きく上回っています。このような厳しい状況の中、企業は労働環境の改善に取り組み、従業員のモチベーションを高めることが今後の成長の鍵となります。

体験型研修がもたらすエンゲージメント向上

企業は従業員体験(EX)を高めるために多くの取り組みを行っています。例えば、くら寿司では農業や漁業の現場での研修や、接客技術を競う「KURA-No. 1 GRAND PRIX(くらワン グランプリ)」の実施によって、従業員のスキル向上とともに、働く意義を再認識させる機会を提供しています。

このような体験型の研修を通じて、従業員は企業の理念を体験し、自身の成長に繋がると感じることができるため、定着率やモチベーションの向上が期待できます。

他企業の事例とくら寿司の取り組み

例えば、日本マクドナルドの「ALL JAPAN CREW CONTEST」や、サントリーグループの「2年次Global VALUE研修」があります。これらの活動は、社員により多くの経験を提供することで成長を促す連鎖を生んでいます。くら寿司でも、農業体験や「KURA-No. 1 GRAN PRI」に参加させることにより、技術向上とチームワーク強化を図っています。

力強いリーダーシップと育成の重要性

採用コンサルタントである谷出正直氏は、企業は「選ばれる存在」になるべきだと指摘しています。ジョブ型採用が進む中、企業は自社の理念を共感してもらえるような環境の整備が必要です。このためには、リーダーが周囲を動機づけ、従業員が成長できる環境を提供することが重要です。実際、くら寿司では、マネジャーやリーダー向けの研修プログラムを通じて、このようなリーダーシップを育成しています。

第一次産業との連携が果たす役割

くら寿司が実施している第1次産業への研修は、従業員自身が自分の仕事の意味を再認識する機会を提供します。田植えや漁業体験を通じて、食の安全と安心について深く考えることができ、またその体験が仕事のモチベーションに繋がります。2025年には初の漁業研修が和歌山で開催され、これがさらに多くの従業員の成長に寄与することが期待されています。

くら寿司の未来へ向けて

最後に、くら寿司では「KURA-No. 1 GRAND PRIX」を通じて、人材育成の一環として調理スタッフへの感謝の言葉を伝える場を設けています。このように、社内コンテストによってスタッフの士気が向上し、磨かれたスキルが実際の業務に活かされています。2025年には世界大会が開催され、国際的な舞台での実力向上も狙っています。

このように、くら寿司の体験型研修は、社員の成長を促進し、働きがいのある職場環境の創造に寄与しています。今後もこの取り組みは、外食業界全体に良い影響を与えることが期待されます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。