京都橘大学が展開するAIロボティクスの未来社会への取り組みと教授陣紹介

京都橘大学の新たな取り組み「ヒトシのナカマ」

2025年7月18日、京都橘大学が新たに始めたプロジェクト『ヒトシのナカマ』が注目を集めています。この企画は、AIロボティクスの未来社会に向けての研究者紹介を目的としており、特に新設予定の工学部ロボティクス学科の教育陣を紹介しています。今回は、同学での教育に向けて新たな役割を担う小野哲雄教授の活動に焦点を当てます。

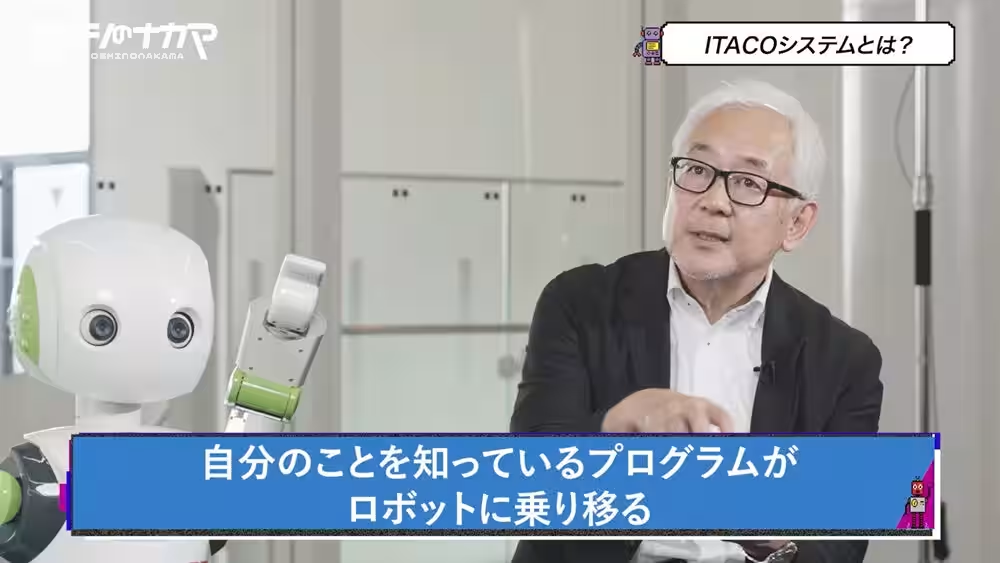

小野教授は、機械が人間と自然にコミュニケーションを行う方法を探求する「ヒューマンエージェントインタラクション(HAI)」の第一人者です。彼の研究は世界的に非常に高く評価されており、まさに新たなフィールドを切り開いています。小野教授が指導する「ITACOプロジェクト」では、AIエージェントがデバイス間を移動し、ユーザーをサポートする新しいシステムの研究が進められています。これにより、人間とロボットの相互作用がよりスムーズになる未来が期待されています。

松原仁教授との対談内容

今回の『ヒトシのナカマ』の特設サイトでは、松原仁教授との対談も収録されており、多様な視点からのAIロボティクスの未来について語り合っています。この対談を通じて、AI技術のロードマップや、その進化がもたらす社会的影響、そして教育の現場におけるそれらの技術の有用性についても触れています。特に、AIが教育の現場でどのように革命を引き起こすのかという点に興味深い視点が提供されています。

未来のロボティクス学科

設置予定の工学部ロボティクス学科では、小野教授や他の教員たちによる先端的な教育が展開される予定です。AIロボティクスが進展する中で、学びの楽しさや研究の魅力を広く発信していく計画です。また、将来のエンジニアや研究者がどのようにこの分野でのキャリアを築いていくのかも重要なテーマとなるでしょう。

今後の展開には目が離せません。『ヒトシのナカマ』は、AI技術の最前線を体感できる良い機会となるでしょう。おそらく、未来社会においてAIロボティクスがどのように発展していくのかを期待させるコンテンツに仕上がっています。例えば、手塚治虫の作品のような新しい漫画がAIによって創作されることも夢ではありません。

継続的な発信と交流

京都橘大学では、今後も松原教授を中心に、AIロボティクスに関するさまざまなコンテンツを展開する予定です。対談、コラム、動画などを通じて、AI技術と人間の関わり合いを探求し、その過程で得られた知見を広く発信していく方針です。これにより、教育機関としての役割だけでなく、地域社会及び広い範囲に向けて学びの場を提供することを目指しています。

まとめ

京都橘大学が進める『ヒトシのナカマ』企画を通じて、AIロボティクスという新たな研究領域に触れ、未来の可能性を考える良いきっかけになることでしょう。このプロジェクトが持つ深い意味及び期待される成果に、今後も注目していきたいと思います。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。