AIがもたらす京都の地ビール革命!新たな発酵技術が実現

京都のクラフトビールに新たな風

京都府でクラフトビールを製造・販売するCRAFT BANKと、横河電機株式会社が共同で行った実証実験で、AI技術を活用した温度制御が成功を収めました。これにより、受賞歴のあるBANK IPAというビールの発酵工程時間が、336時間から240時間に短縮されることが確認されました。こうした取り組みは、地域の特性を活かしながら、ビールの品質と生産効率の向上を図るものです。

実証実験の背景

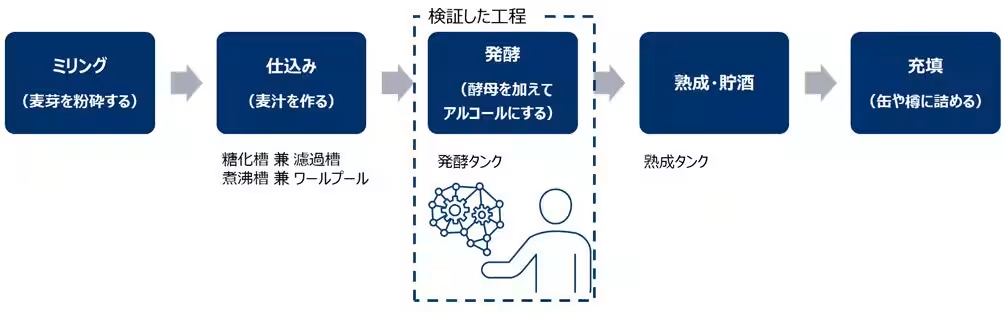

クラフトビールの魅力は、多様な香味と品質にあります。しかしながら、製造者側はその表現を保ちながら、生産効率を向上させなければなりません。一般的に、ビールの製造過程は、仕込み、濾過、煮沸・ホップ添加、冷却を経て、発酵と熟成の段階に入ります。発酵工程は非常に重要で、香りや味わいに直接関係してきます。

CRAFT BANKでは、発酵期間中の温度を一定に保ち、手動で糖度を測定してきましたが、今回の実証実験では、番手や条件のもとでAIが導いた温度計画を実施しました。これにより、より迅速な品質評価が可能となり、AIの提案がどのように影響を与えるのかを確認しました。

実証実験の内容と成果

シミュレーターを使ってビール製造の工程を再現。その結果、醸造責任者が考慮した条件に従いAIが立てた温度設定プランをもとに発酵が行われました。官能評価の結果、品質基準を満たすことが確認され、さらに発酵工程が28%短縮されることが実証されました。

温度設定をAIに任せることで、従来の手動作業よりも効率的に高品質なビールづくりが可能になることが実証されたのです。

今後の展望

CRAFT BANKでは、京都の天然酵母やホップを使った地元色豊かなビールの製造にも取り組んでいます。この実証実験での成果をもとに、今後はAIがもたらす新たな可能性を模索し、CRAFT BANKならではの革新を続ける道筋が開かれました。

また、横河電機はこの技術を他の発酵食品の製造や医薬品の分野にも適用し、品質と生産性の向上を図るためのサポートを進めています。これにより、様々な業界に新たな道を開くことを目指しています。

各社のコメント

CRAFT BANKの代表取締役社長、羽星大地氏は、「今回の取り組みは現場の醸造者にとって非常に意義深いものでした。センサーが自動でデータを収集し、仮説をもとに実機で試験を行えるようになったことで、職人の経験とAIの力がうまく組み合わさる結果が見えてきました。」と語りました。また、横河電機の鹿子木博明氏は、「自律制御AIは複雑なトレードオフを解決する能力があります。企業の競争力を高めることに貢献していきたい。」と述べました。

次世代のクラフトビールとして期待が高まるBANK IPA。京都の土地と先進技術が融合した新たなビール文化が、これからどのように進化していくのかが楽しみです。

関連リンク

サードペディア百科事典: CRAFT BANK 横河電機 BANK IPA

トピックス(グルメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。