京都芸術大学「藍の學校」伝統工芸を未来へと繋ぐ育成プログラム

京都芸術大学「藍の學校」とは?

京都市にある京都芸術大学が主催する「藍の學校」は、令和7年度における文化庁の芸術家等育成事業の一環として行われる実践型アートマネジメントと人材育成プログラムです。本プログラムは、環境に配慮した持続可能な物作りの思考を育むことを目的としており、特に工芸の分野における知識や技術を深めることを目指しています。

プログラムの背景

持続可能な物作りは、これからの芸術家やアートマネジメントの専門家にとって不可欠な資質です。工芸は、長い時間をかけてその地域に根ざした文化であり、環境や生物との共存を考えた作品作りが求められています。「藍の學校」では、世界各地の文化を形成する「藍」を素材にしながら、工芸の理念と実践を再考します。

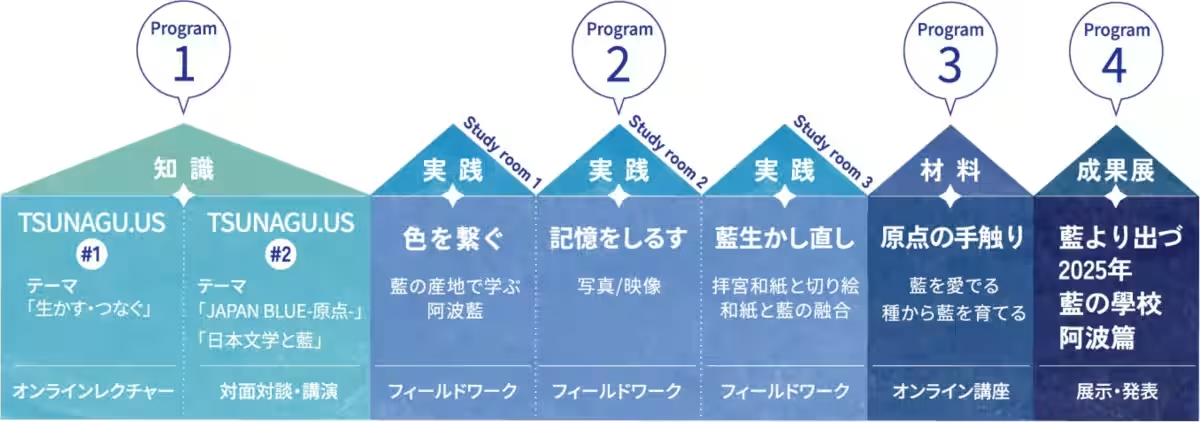

プログラムの構成

「藍の學校」は、以下の4つの柱から成り立っています。各プログラムは、知識の獲得から実践、材料の選定、成果発表まで幅広くサポートし、参加者が新しい視点を得られることを目指しています。

1. 知識

工芸に精通した作家やデザイナーを招いたレクチャーや講演会を通じて、受講者の視野を広げる機会を提供します。実際に現場での経験を持つ講師からの話は、参加者にとって貴重な学びとなるでしょう。

2. 実践

ものづくりのプロセスを体験することで、技術を習得するだけでなく、次世代への伝承を考える視点を養います。工芸の実践を通じて、ただ作品を作るのではなく、その背後にある思いや技術を体感できます。

3. 材料

工芸の材料は、自らの手で育てることから始まります。種をまき、成長を見守り、原材料となるまでの過程を通じて、自然とのふれあいを深めることができます。このプロセスは、物作りに対する新たな思考を生むきっかけとなるでしょう。

4. 成果展

最後に、学びの成果を発表する場として、プロダクト、映像、写真、材料、道具などを展示します。ギャラリーツアーやワークショップを通じて来場者とともに「つくること」を考える場を提供します。

2025年度のテーマ

2025年度のテーマは「産地と作家」であり、阿波藍の産地として知られる徳島県を舞台に、フィールドワークを交えた実践が行われます。座学と実践を通じて、工芸に対する深い理解を促進します。

参加対象

このプログラムは、伝統工芸作家や芸術家、大学生、教育関係者、自治体および企業の文化担当者など、幅広い層を対象としています。さまざまなバックグラウンドを持つ方々とともに、工芸の未来を考えることができる貴重な機会です。

申し込み方法

「藍の學校」への申し込みは、公式HPから受付を行っています。申込締切は6月1日(日)です。興味のある方はぜひ、最新情報をHPで確認してください。

公式HP: 藍の學校

「藍の學校」は、京都芸術大学が掲げる「藝術立国」の理念の実現に向けた実践的な教育プログラムの一環として、多くの人々に新たな価値観を提供していきます。皆様のご参加をお待ちしております。

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。