くら寿司が教える新しい学びの場「お寿司で学ぶSDGs」開催

組み合わせた力で学ぶ「お寿司で学ぶSDGs」

2025年11月13日、島根県松江市の宍道小学校で、くら寿司株式会社と一般社団法人海と日本プロジェクトinしまねが共に「お寿司で学ぶSDGs」という出張授業を開催します。この授業は島根県で初となり、海洋環境や食品ロスの重要性を次世代へ伝えることを目指しています。

未来を見据えた教育プログラム

近年、海に関する課題が増加しており、漁業資源の減少や食品ロスの問題が深刻化しています。この問題に対処するため、子どもたちが自らの行動を考えるきっかけを提供することが大切です。この出張授業では、参加する児童が「お寿司屋さん体験ゲーム」や「海の現状を解説するワークショップ」に挑戦しながら、SDGsの目標に基づいた学びを深めることができます。

授業では、まず隠岐諸島での体験学習動画を上映し、地元の漁業や海の恵みについて学びます。独自に実施された「隠岐めしと歴史探険隊」では、子どもたちが直接魚を捌いたり、郷土料理を作ったりする体験が盛り込まれており、実際の問題に対する理解が深まります。

具体的なプログラム内容

授業は3部構成で、まずは「未来ではお寿司が食べられなくなる!?」というテーマで、海が直面している多くの課題を映像や模型を通じて紹介します。これにより、子どもたちが海洋環境問題を自分ごととして捉えることができるように工夫されています。

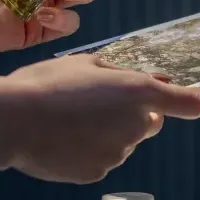

次に、「お寿司屋さん体験をしよう!」ではくら寿司が開発したオリジナルの教材を活用し、実際に寿司を提供するゲームを通じて、廃棄物の問題や資源の大切さを体感します。この体験は、楽しみながら重要な視点を学ぶことができる貴重な機会です。

最後に、「解決案を考えよう!」セッションでは、グループで意見を出し合いながら、未来のお寿司を守るための具体的な解決策についてディスカッションします。ICT技術や低利用魚の活用といった実際の課題に対するアイデアを考えることで、子どもたちの発想力を引き出しつつ、持続可能な社会の形成を目指します。

地域との連携と広がり

この授業は、地域の未来を見据えて、宍道小学校だけでなく、松江市内の他の小学校でも実施されます。海と日本プロジェクトの理念に基づき、美しく豊かな海を次世代に引き継ぐための大切な教育が広がっていくのです。これを機に、漁業の現状を知り、持続可能な未来について考えるプラットフォームが提供されることになります。

ぜひ、参加する小学生たちがお寿司を通じて学びを深め、未来へ思いを馳せる貴重な体験をしてほしいですね。今後もこのような教育プログラムが広がることで、持続可能な社会への一歩が確実に踏み出されることを期待しています。

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。