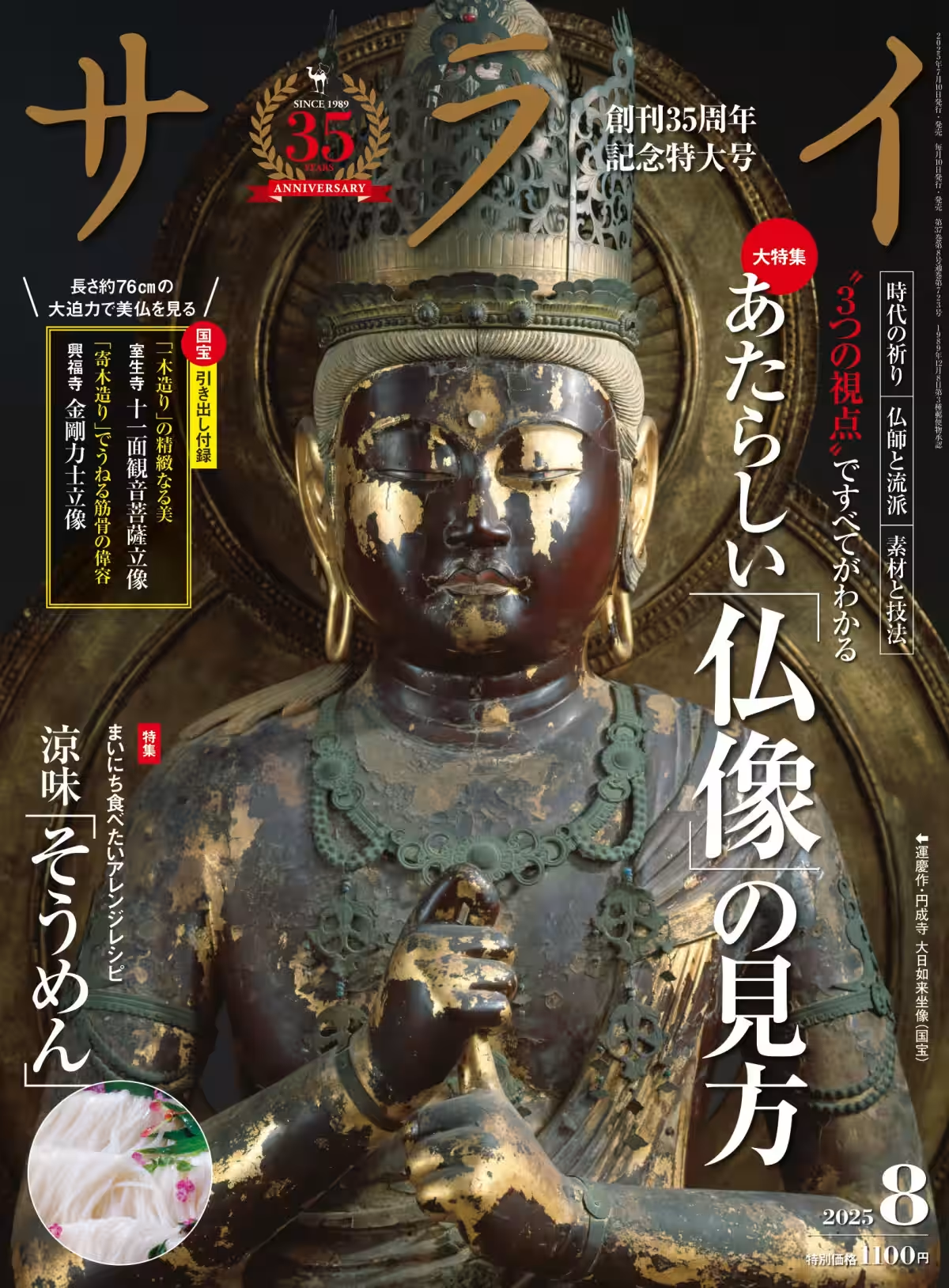

仏像の新たな魅力を探る『サライ』最新号の特集

仏像に迫る新たな視点

大人のための文化・教養誌『サライ』2025年8月号が、仏像の魅力に迫る特集を展開しています。特に「仏像」を巡る理解を深めるために、仏像の多面的な見方を提示しています。この号では、歴史上の100体以上の美しい仏像を取り上げ、仏像の背後に隠された「時代の祈り」「仏師と流派」「素材と技法」という3つの視点から考察を行います。

「時代の祈り」から仏像を読む

仏像が最初に日本に伝わった時代、それは「異国の神」として崇敬されましたが、時代の変遷に伴い、その役割は変化していきました。奈良時代には、国家の鎮護の象徴として、また平安時代には現世の福を求める祈りの対象となりました。特に平安時代後期には、来世へ導く存在としての仏像の信仰が広がり、その容貌や表情も時代ごとに変化していったことが詳細に解説されます。

仏師と流派の歴史

日本の仏像制作史は、飛鳥時代にさかのぼります。初期の仏師である鞍作止利は、渡来人でした。その後、官営寺院に所属する仏師たちは、奈良時代から平安時代前期にかけて、特に国のために作品を手がけました。しかし、平安時代後期には、独自の工房を持つ仏師たちが現れ、中でも定朝は「和様」を確立しました。鎌倉時代に入ると、天才仏師・運慶が現れ、その一門による作品が数多く施されました。これにより、日本の仏像造りは、より芸術的かつ専門的な技術が求められる時代へと進化しました。

素材と技法の違いを理解する

仏像は、その材料によってその格を示します。金銅を使用したものから木、石、さらには土など、さまざまな素材が使われてきました。中でも、塑像は土を用いて表現し、漆の質感を生かした乾漆像、一木造りの仏像など、それぞれの技法に特有の魅力が存在します。彫刻家である籔内佐斗司氏がこれらの技法を詳細に解説し、素材別の特性を理解する手助けをします。

特集:涼味「そうめん」

また、『サライ』2025年8月号では、そうめんに焦点を当てた特集も展開しています。奈良時代に中国から伝来し、平安時代の貴族には欠かせない夏の贈答品となったそうめん。夏の清涼感を楽しむための食文化として位置づけられ、様々なレシピも紹介されます。特に良質な手延べそうめんは、夏の風物詩としてその美味しさが高く評価されています。

インタビュー:新宮晋さん

本号には、著名な造形作家・新宮晋さんのインタビューも収録されています。日本の自然の力を感じる作品づくりの背景や、次世代育成の取り組みについて話を伺いました。彼が手掛ける作品が風を受けて動く様子は、自然そのものと共鳴し、新しい芸術の形を提示してくれます。

『サライ』の2025年8月号では、仏像やその背景、さらには文化的文脈からの深い理解を提供しています。文化や教養を楽しむ大人にとって、必見の一冊です。手元に一本、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。