大地震後も家族と安心して暮らすために必要な住まいの条件とは

地震後も家族と安心して暮らすために必要な住まいの条件とは

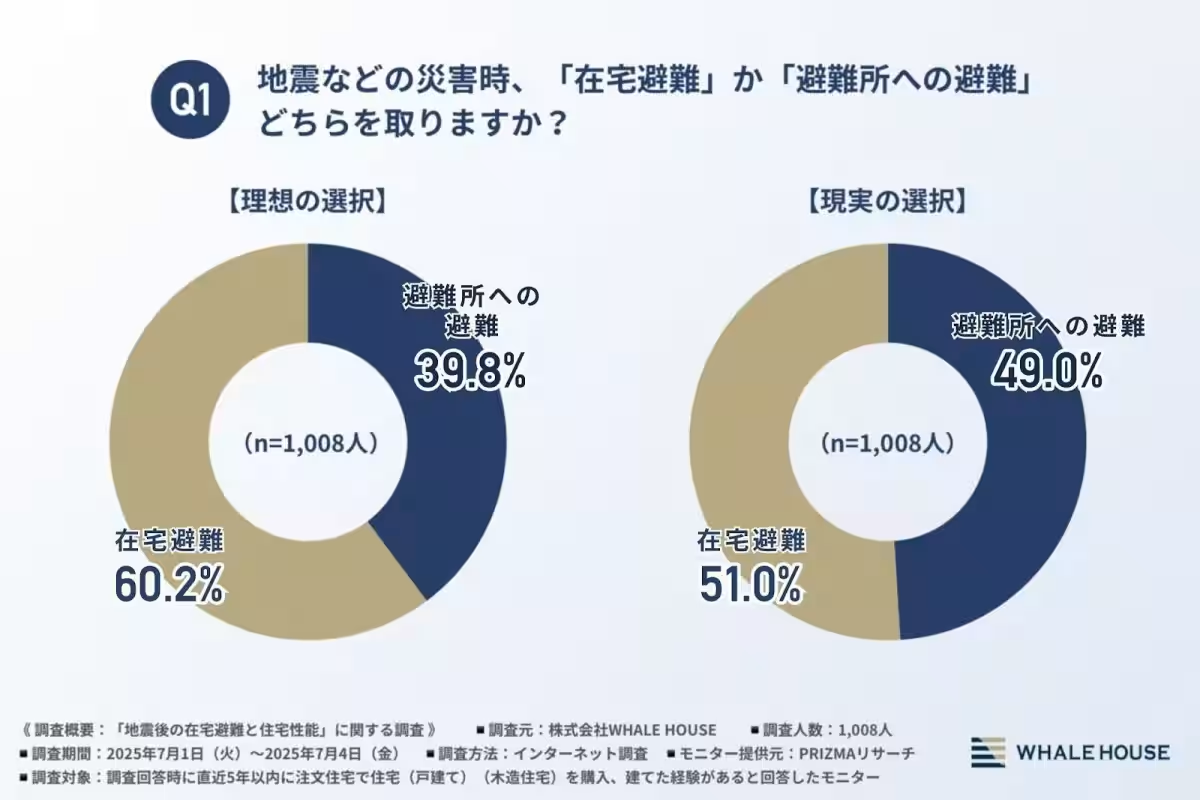

最近、株式会社WHALE HOUSEが実施した調査で、震災時における避難の選択肢についての意識が浮き彫りになりました。この調査によると、約6割の人が災害時に「在宅避難」を希望する一方で、実際の選択肢では避難所に避難することが増える傾向があることが示されました。今回の記事では、地震後の安全・安心な生活を可能にする住まいの条件について考えてみましょう。

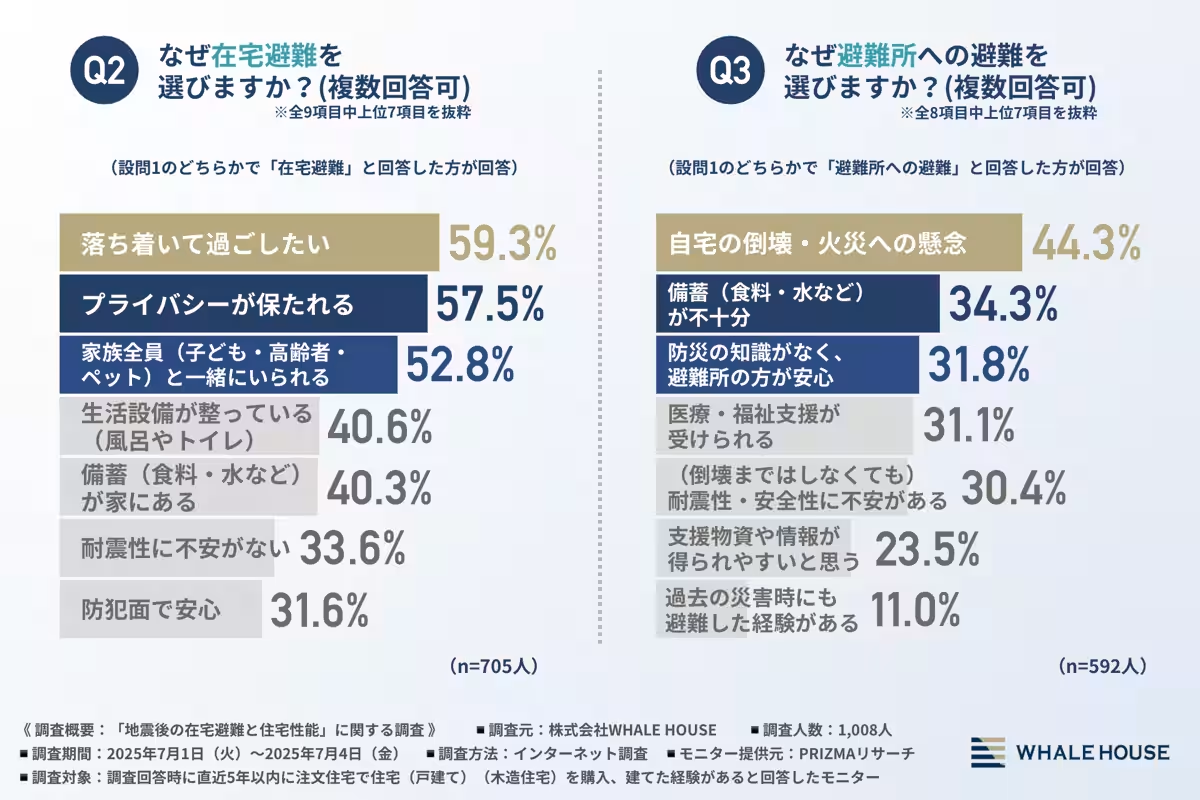

在宅避難を希望する理由

調査によると、「在宅避難」を選ぶ理由として最も多かったのが『落ち着いて過ごしたい(59.3%)』という回答です。他にも『プライバシーが保たれる(57.5%)』や『家族全員(子ども・高齢者・ペット)と一緒にいられる(52.8%)』との声が寄せられました。こうした回答からも、在宅避難が選ばれる理由には、生活の連続性と心理的安定が重視されていることが見えます。

避難所選択者の声

一方で、自宅を避けて避難所を選んだ方たちの意見も重要です。主な理由としては『自宅の倒壊・火災への懸念(44.3%)』が挙げられました。これに加えて、『備蓄が不十分(34.3%)』や『防災知識がなく避難所の方が安心(31.8%)』などが上位を占めています。特に倒壊や火災という生命に直結するリスクが大きな判断基準となっていることが理解できます。

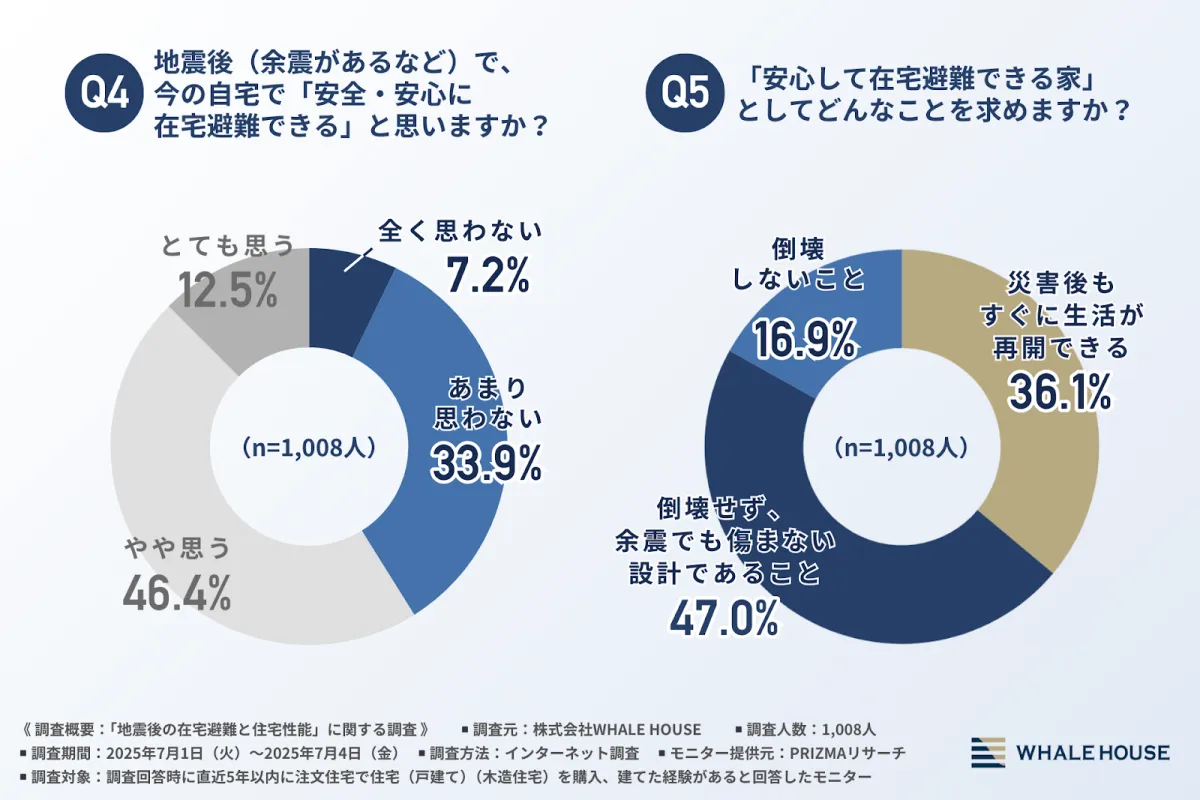

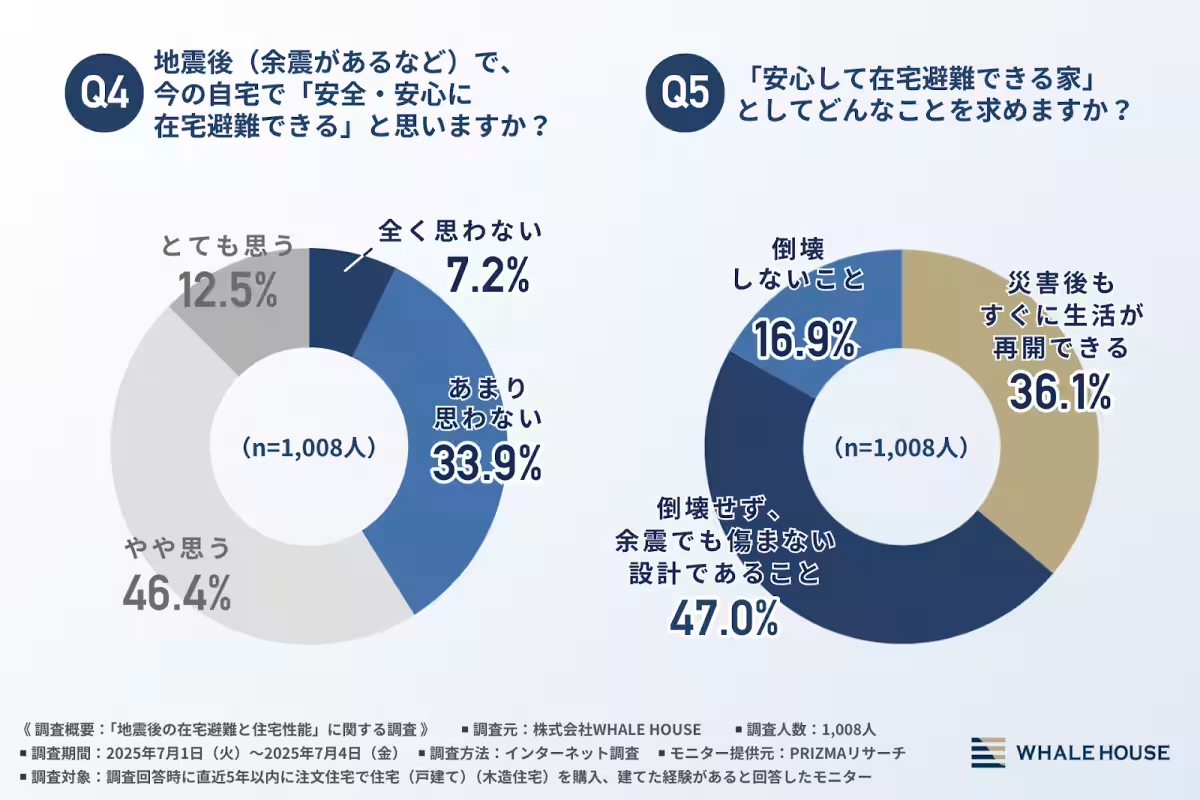

安全・安心な住まいの条件

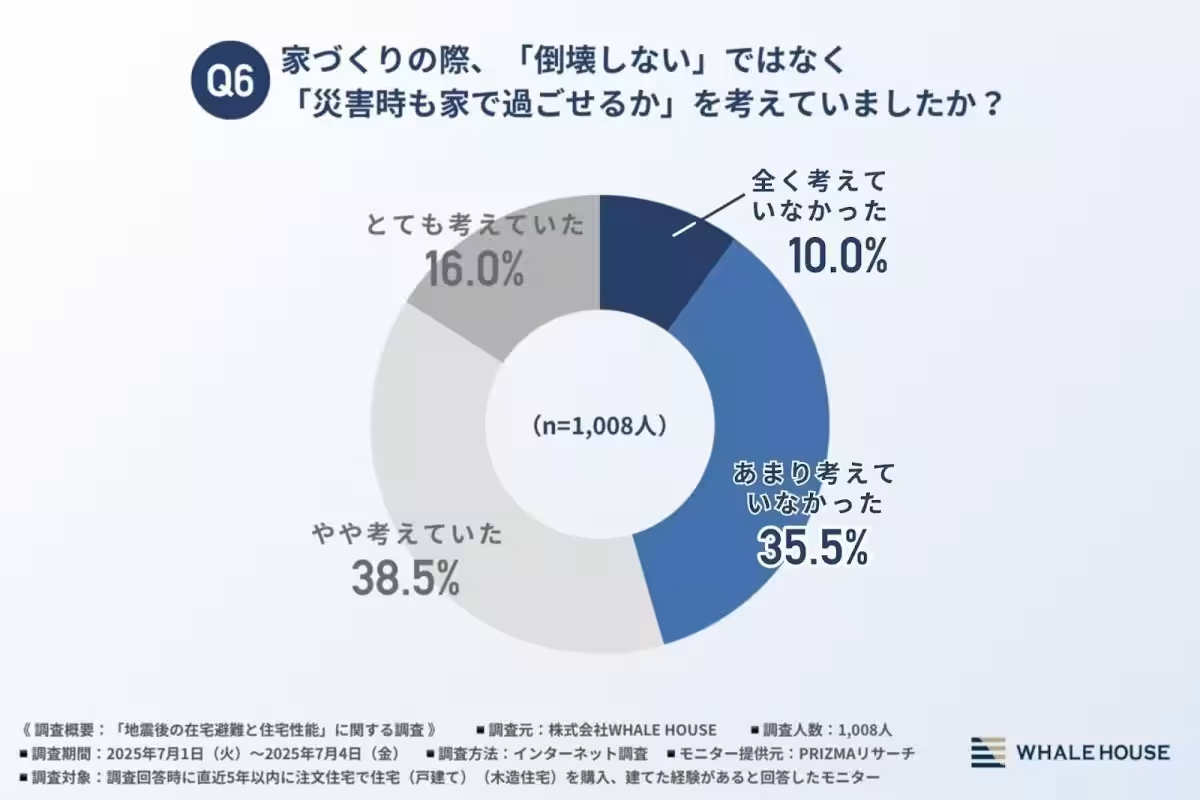

では、地震後の余震を考慮した上で「安全・安心に在宅避難できる家」にはどのような条件が求められるのでしょうか。調査では『倒壊せず、余震でも傷まない設計であること(47.0%)』が最も多く選ばれ、その後は『災害後もすぐに生活が再開できる(36.1%)』との回答が続きました。この結果からも、ただ倒壊を防ぐだけでなく、その後の居住継続性が重視されていることが明確になりました。

住宅購入者の理解度

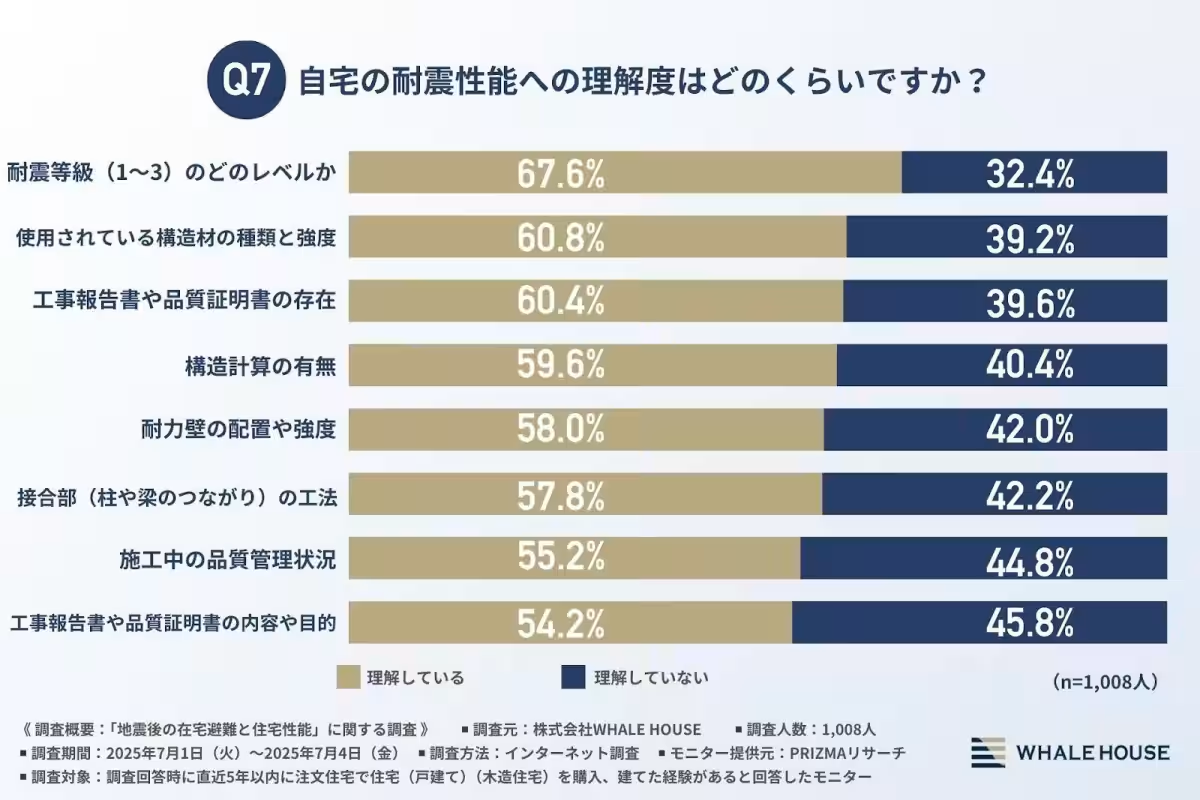

また、最近の住宅購入者は耐震性能について高い理解を示しており、67.6%の人が耐震等級を理解していると回答しました。このように、ハウスメーカーとの対話や実体験を通じて、住宅に対する知識が深まっていることが分かります。特に、耐震性を重視している人が多いと思われますが、実際には設計の自由度と快適さをどう両立させるかが今後の課題になるでしょう。

妥協した設計や間取り

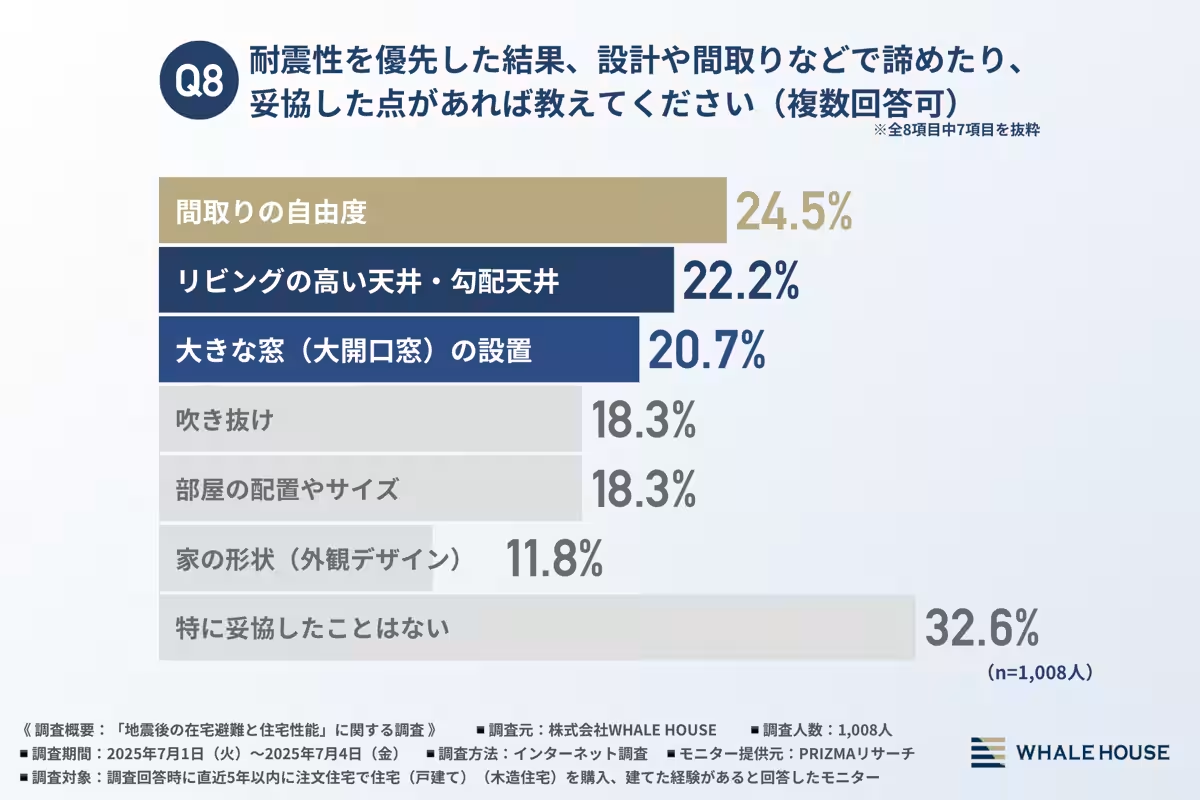

さらに、耐震性を重視した結果として、設計や間取りにおいて妥協を感じている方が多いことも分かりました。例えば、『間取りの自由度(24.5%)』や『リビングの高い天井(22.2%)』を諦めたという意見が多数を占めています。このことからも、家づくりにおいて安全性と居住快適性の両立が難しい現実が見えてきます。

結論:安全と快適さの両立を目指す

このように、地震後も家族が安心して暮らし続けるためには、住宅において「倒壊しない」と同時に「居住継続性」を確保することが求められます。つまり、耐震性の向上だけでなく、生活空間のデザイン性や快適さも重視されています。これからの住宅には、より自由なデザインでありながらも高い耐震性能を兼ね備えた工法が必要不可欠でしょう。

神戸を拠点にするWHALE HOUSEでは、こうしたニーズに応える「SE構法」を採用しており、高い耐震性能とデザインの自由さを両立させています。

関連リンク

サードペディア百科事典: WHALE HOUSE 耐震性 在宅避難

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。