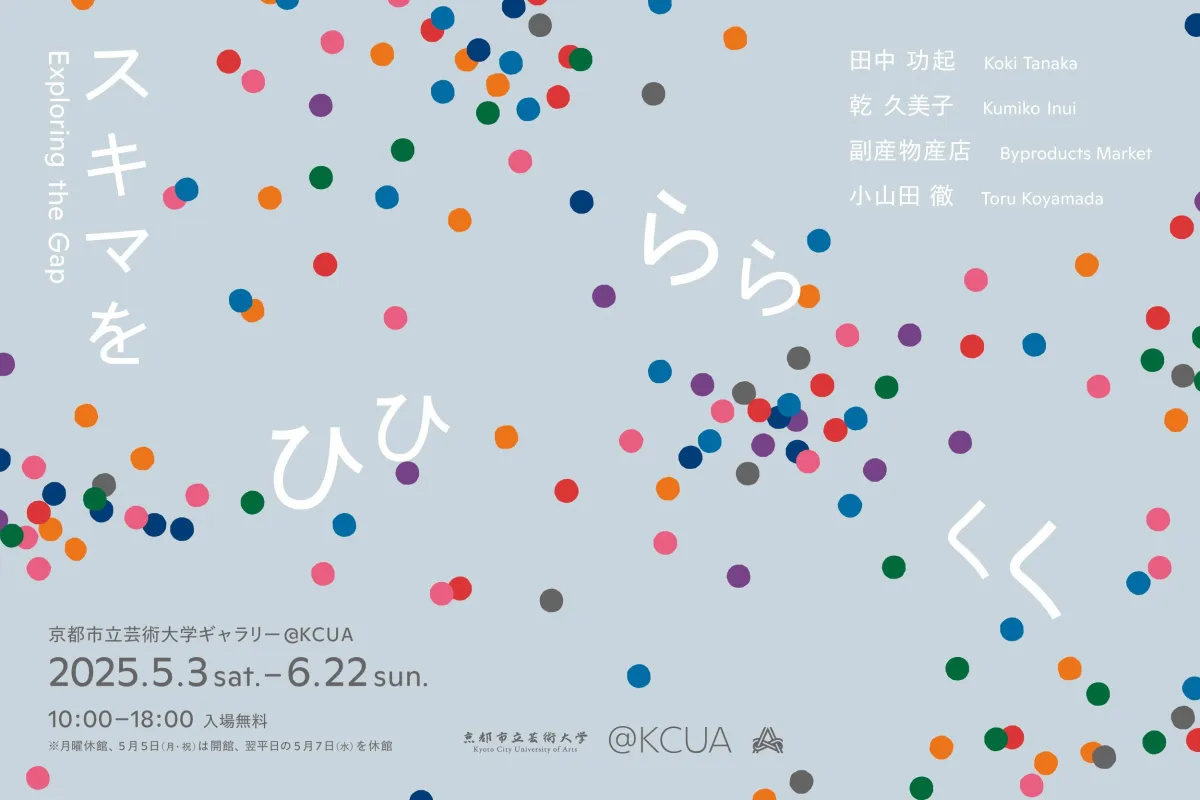

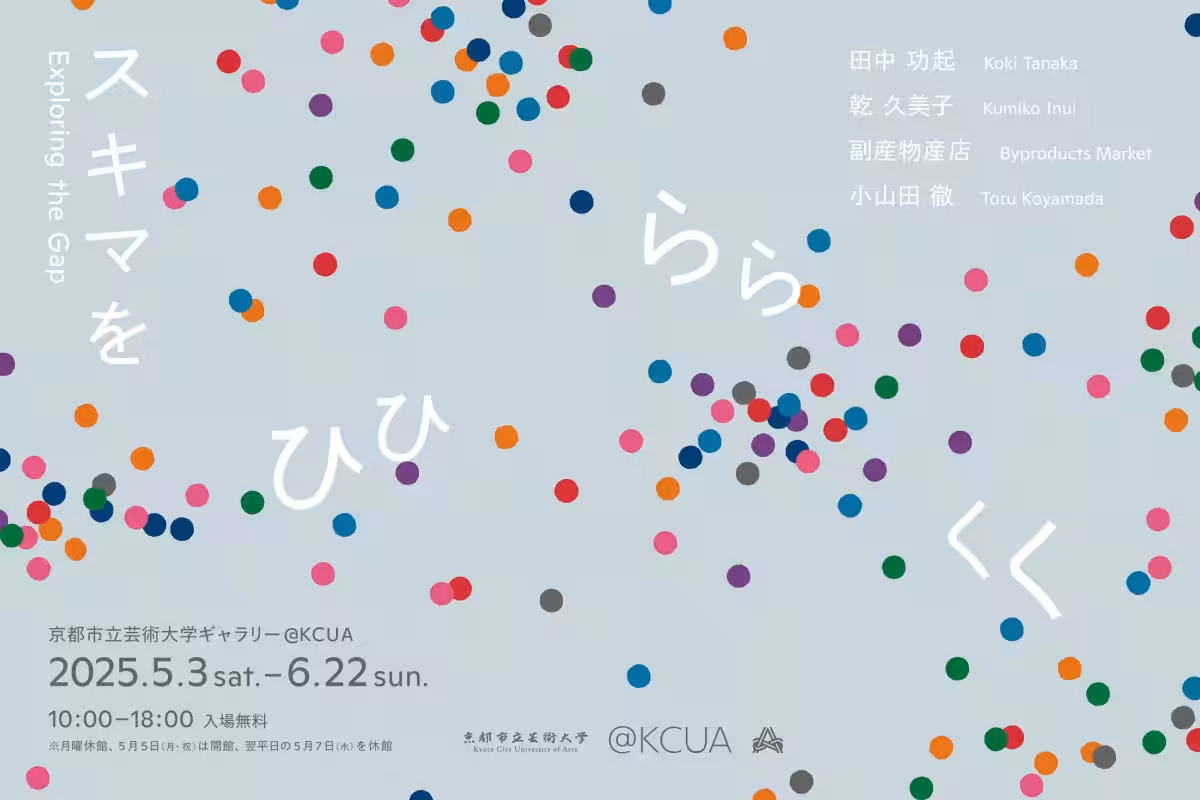

京都市立芸術大学ギャラリーで「スキマをひらく」展を通じて共生の可能性を探る

京都市立芸術大学で展覧会「スキマをひらく」開催

2025年5月3日から6月22日まで、京都市立芸術大学ギャラリー@KCUAにて「スキマをひらく」展が開催されます。この展覧会は、現代社会が直面する課題や分断をテーマに、アーティストたちの作品を通じて共生の可能性を探るものです。

参加アーティストには、乾久美子、小山田徹、田中功起、そして副産物産店の4組が名を連ねています。それぞれのアーティストが提案する視点やアプローチを通じて、私たちが「共に生きる」とは何かを再考する機会となるでしょう。

作品紹介

田中功起

田中功起の作品《Provisional Studies: Workshop #7 How to Live Together and Sharing the Unknown》は、2017年のミュンスター彫刻プロジェクトで発表されたもので、日本語字幕版のマルチチャンネル映像が初公開されます。この作品は、異なる文化背景を持つ8人の住民が参加した9日間のワークショップの記録を基にしています。ロラン・バルトの講義に着想を得たこのワークショップは、参加者たちが共同でさまざまなプログラムに取り組むなかで、共に生きることの難しさを問いかけます。

乾久美子

乾久美子は、「小さな風景」を育てることをテーマに、利用者とともに歩み寄る美術館の在り方を探求しています。彼女の作品は日常生活の中で生まれる、小さなコミュニティや空間を大切にする視点を持っており、共通の場所での愛着や居心地の良さの重要性を伝えます。彼女の探究は、コモニング(共同体的な場所づくり)という考え方にも繋がっています。

副産物産店

アーティストユニット「副産物産店」は、制作の過程で生まれる廃材や資材を活用することで現代社会の持つ様々な問題にアプローチしています。彼らは「副産物」を回収、利用、販売する活動を行い、環境への配慮をしながらアートを展開しています。

小山田徹

新学長の小山田徹は「共有空間の獲得」というテーマで、緩やかに人々が集う場づくりをしてきました。彼の作品《浮遊博物館》は、過去の役割を変えながら新たな空間の一部として再生します。このような共有空間は、人々の相互理解や学びを促進し、共生の可能性を示唆します。

展覧会の目的とイベント

「スキマをひらく」展は、社会の冷たさや分断を乗り越え、人々が集うことで生まれる新たな関係性に焦点を当てています。また、展覧会期間中には、オープニングトークや、「ウィークエンドカフェ」といった関連イベントが用意されています。これらのイベントは、参加者同士の対話や議論を促進し、つながりの場を提供します。

訪れる皆さまにとって、この展覧会が「共に生きる」ことの意義や、その可能性を感じる貴重な機会となることでしょう。ぜひお越しいただき、多様な視点を持つアート作品を通じて新しい学びを体験してください。

トピックス(エンタメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。