京都での命と文化を守る「感震ブレーカー」の重要性とは

命と文化財を守るために必要な感震ブレーカーの役割

京都市消防局とテラエナジー株式会社の連携が進める中、感震ブレーカーに注目が集まっています。このブレーカーは、震度5以上の揺れを感知した場合に自動的に電源を遮断し、通電火災を未然に防ぐための装置です。阪神淡路大震災から30年が経過し、今その重要性が再認識されています。特に京都は多くの木造建築が残る地域であり、地震による二次火災の危険性が高いのです。

感震ブレーカーの仕組みと重要性

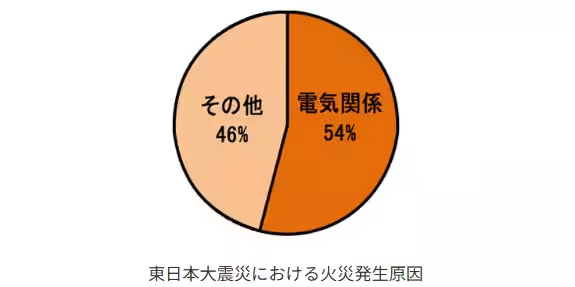

感震ブレーカーは、地震の揺れを素早く感知し、手動でブレーカーを切る時間がない状況でも自動で電気を遮断します。地震後、倒れた家具や瓦礫によりブレーカーにアクセスできないこともあるため、迅速な対応が求められます。実際、震災時には発生する火災の約6割が電気由来です。特に京都市では、南海トラフ地震に伴う火災の死者予想が約1,000人で、その半数以上が通電火災によるものとされています。これを受けて、感震ブレーカーの設置が急務なのです。

京都市消防局の取り組み

京都市消防局では、家庭への戸別訪問や防災イベントなどを通じ、感震ブレーカーについての認知度を高める活動を続けています。吉田氏は「正しく知ってもらうことで、設置を希望する人が増える」と話し、感震ブレーカーの試体験イベントなども計画しています。

テラエナジーの防災事業

テラエナジー株式会社は、再生可能エネルギーを主体とした企業であり、地元の寺社仏閣と連携してお寺を防災の拠点と位置付けています。代表取締役の竹本氏は、「人と人との繋がりを大切にし、災害時でも安全に電気を使用できる社会を目指している」とコメントしています。

文化財を守るために

京都には多くの重要文化財があり、地震による火災が発生した場合には、文化的な損失も大きくなります。したがって、感震ブレーカーの設置は、命を守るだけでなく街の文化を保護する手段でもあると言えるでしょう。京都市消防局とテラエナジーが力を合わせて推進するこの取り組みは、地域の安全を守るための重要な施策です。

地域防災の意義

吉川さんによれば、「地域のつながりが防災意識を高める」とのことであり、市民と消防職員が顔を合わせることで、より高い防災意識を持つことが期待されています。感震ブレーカーの普及が、地域社会全体の安全意識を向上させるキーになるとされています。

結びに

阪神淡路大震災の教訓を胸に、京都市の消防局とテラエナジーが手を組むことで、地域の人々が安心して暮らせる環境作りに貢献していくことが求められています。感震ブレーカーの普及は、命を守り、さらには大切な文化財をも守るための第一歩として、地域全体での取り組みが必要とされています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。