京都市中のかくれ寺で日本庭園再生プロジェクトが始動

京都市中のかくれ寺で日本庭園再生プロジェクトが始動

京都市上京区に位置する浄土宗の勝巖院は、地域に開かれたお寺を目指して日本庭園の再生に向けたクラウドファンディングを開始しました。このプロジェクトでは、本堂と方丈の庭園を一体的に修復し、地域の歴史と人々の生活を結びつける「よりどころ」となる庭を創り出します。2025年10月17日から2026年1月14日まで継続され、目標金額は300万円です。

勝巖院の歴史と庭園の見直し

勝巖院は約400年以上の歴史を有し、佐賀・鍋島藩との深い関わりを持つ寺院です。その23代目住職である立田歓学氏は、地域コミュニティの弱体化を感じており、寺院の役割を見直す一環として庭園の再生を決めました。立田住職が考える庭の役割は、「祈りを語りつぐ」「生きるを養う」「遊びをはぐくむ」という三つの姿に表れています。

庭の三つの姿

1. 記憶装置としての庭

勝巖院が持つ歴史的背景、特に鍋島家とのつながりや平安京に位置することから生まれた文学的な要素を融合し、庭が地域の「祈り」を語り継ぐ場所となることを目指します。

2. 福祉環境としての庭

季節ごとに変化する庭は、訪れる人々に癒しと安らぎを提供するだけでなく、心身をケアするための場所として機能します。「かくれ寺」にふさわしい環境を整え、地域住民に開放します。

3. 遊学舞台としての庭

寺院が持つ教育的な側面を生かし、生涯学習や多様な出会いを促進する場を提供します。お寺だからこそ実現できる学びの場として、訪れる人々が新たな気づきを得られるような場所を目指します。

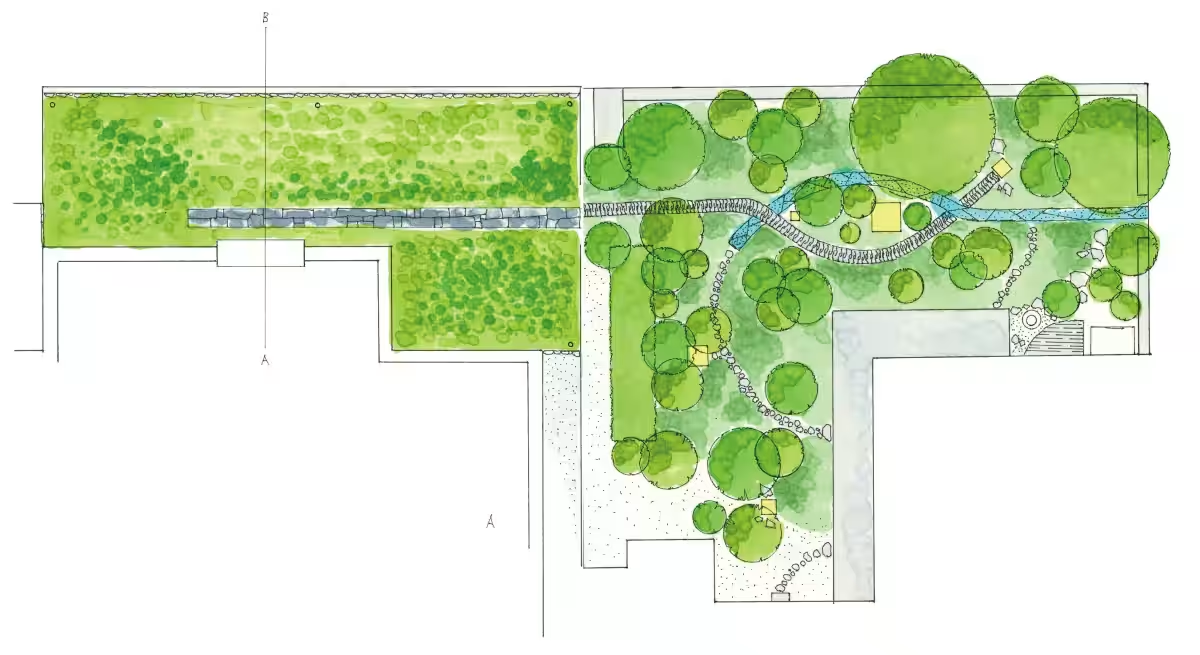

庭園計画の概要

新しい庭園は、建物を囲む形でL字型に設計され、方丈庭園を通り抜けて本堂広場へと続く道が整備されます。この庭は、「浄土」への道を一本の歌として形にしていく計画です。歌のメッセージは、さまざまな選択肢がある中でも最終的には同じ目的地にたどり着くということです。

本堂広場は開放的な空間として整備され、芝庭が広がる南向きの設計で、静かな参拝や多くのイベントで利用できるようにします。

クラウドファンディングのリターン

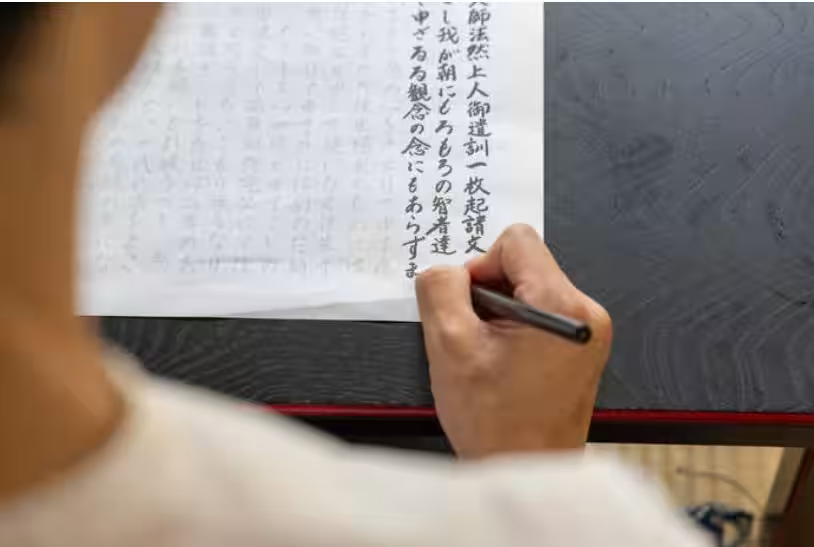

このプロジェクトでは支援者向けにさまざまな特典があります。特に注目すべきは、庭師とともに庭づくりを行う参加型コースや、庭園完成を祝うイベントのチケットです。また、写経会を通じて勝巖院の歴史に触れられる「寺子屋コース」も用意されています。

支援金は、庭園改修に充てられ、地域活性化の一環として新たなスペースが誕生します。詳細な情報は、THE KYOTO Crowdfundingの公式サイトで確認できます。

まとめ

勝巖院の庭づくりプロジェクトは、地域の人々に開かれた癒しの場を提供するだけでなく、寺院の役割を再定義する新たな試みです。みんなのお寺にとっての「よりどころ」を目指し、参加を呼びかけています。この機会に、歴史ある勝巖院の新しい一歩を共に支えてみませんか?

関連リンク

サードペディア百科事典: クラウドファンディング 勝巖院 日本庭園

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。