京都の子育て家庭を支える食料支援プロジェクトの現状と課題

京都の子育て家庭を支える食料支援プロジェクトの現状と課題

近年、親の苦労や経済的事情から、生活に困難を抱える子育て家庭が増加しています。そんな家庭を支えるために、認定NPO法人セカンドハーベスト京都は、毎年冬休みに向けて「こども支援プロジェクト」を実施し、食品の無償提供を行っています。この取り組みは、今年度で7年目を迎えます。

食料支援プロジェクトの目的と背景

このプロジェクトは、就学援助受給世帯や準要保護世帯の子育て家庭を対象とし、長期休暇中に多くの家庭が直面する食の不安を解消することを目指しています。2024年度冬休みに行われた調査では、1000世帯の利用希望者に対し、158件の回答が集まりました。この調査は、生活実態を把握し、支援の必要性を明らかにするために重要なデータとして位置づけられています。

調査結果から見える母子世帯の厳しい現状

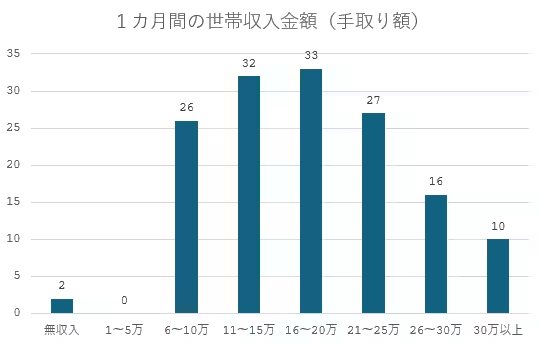

調査結果によると、回答者の中で母子世帯の手取り収入は極めて低く、85%が月収20万円以下という厳しい状況にあることが分かります。正規雇用の母親はわずか26%しかおらず、収入の不安定さが家庭生活に影響を与えていることは明らかです。

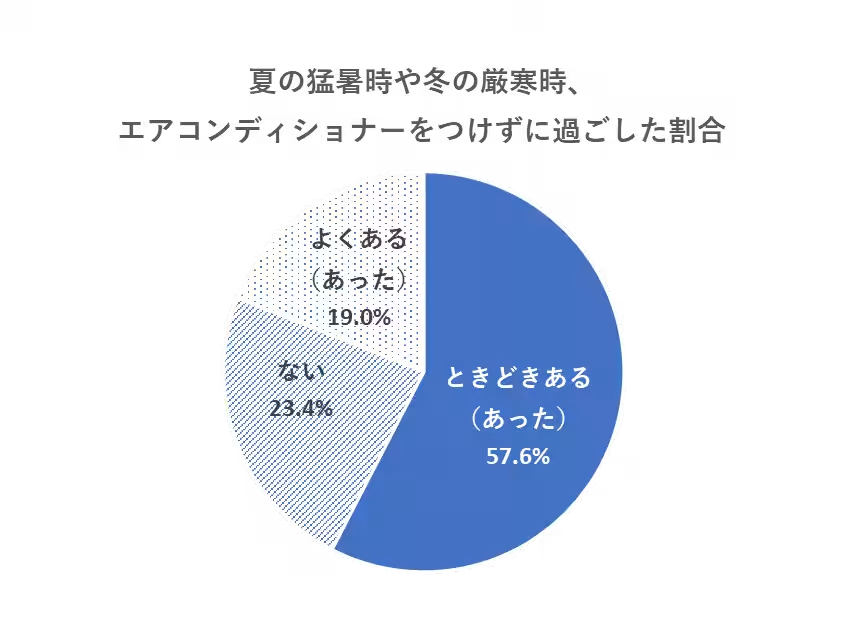

さらに、コロナ禍の影響もあり、収入が増えたという回答は21%に留まり、生活の質を向上させるための道筋は依然として不透明です。これに加え、物価の高騰が家庭の生活を圧迫し、食費を抑える工夫が必要とされています。多くの家庭が冷暖房の使用を控え、食事の品数を減らしたり、安価な食材を優先したりしている現状がうかがえます。

体験の機会が奪われる子どもたち

さらに、調査結果から見えるのは、経済的な制約により、子どもたちが十分な経験を得る機会を奪われているという現実です。約20%の世帯では、子どもに何も習い事をさせられないという声が上がっています。「余裕がない」という言葉が多く見受けられ、親たちは経済的な問題だけでなく、時間的な制約や体力的な疲労にも直面しています。このことは、子どもたちの学習能力や社会的スキルの発達に悪影響を及ぼす可能性があります。

支援制度の必要性と期待

今回の調査からは、困窮家庭が利用できる支援制度が限られていることも浮き彫りになりました。多くの家庭が情報を収集できずにいる中、食料支援を受けることの重要性が再確認されます。セカンドハーベスト京都の活動を通じて、経済的な負担を軽減し、子どもたちにより多くの体験の機会を提供することが求められています。

まとめ

生活困窮下での現実を反映した今回の調査結果は、私たちに必要な支援を知らしめる貴重な資料です。国や自治体において、より効率的な支援が必要です。セカンドハーベスト京都の取り組みがますます重要視され、支援が拡がることを願います。2025年度には、さらに多くの子育て家庭に手を差し伸べることを期待しつつ、地域全体での支援の強化が求められます。

関連リンク

サードペディア百科事典: セカンドハーベスト京都 子ども支援プロジェクト 生活苦

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。