京都芸術大学がトヨタと共にデザイン思考授業を実施!未来の移動の革新を考える

京都芸術大学が展開するデザイン思考の授業

京都市左京区に位置する京都芸術大学の情報デザイン学科では、一般社団法人日本デザイン思考協会と株式会社カクシンとのコラボレーションにより、「デザイン思考」の授業を後期から開始しました。

特別講師としてトヨタ自動車の社員を招き、「移動の未来を考えよう」というテーマで授業が行われました。この授業は、実践的な学びを通じて、社会に適応するクリエイターを育むことを目指しています。

デザイン思考の概要と授業内容

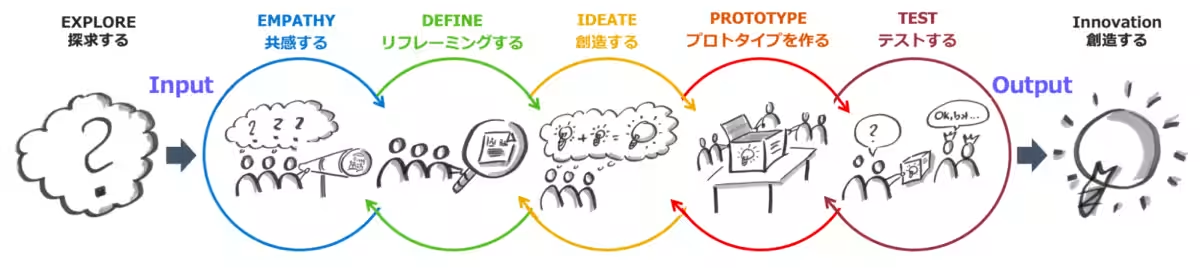

授業は、デザイン思考の手法を実例に基づいて学ぶ内容で、全14回の講義が計画されています。デザイン思考は、問題解決やイノベーションのための方法論であり、特にユーザーのニーズを重視し、その理解を深めることが求められます。プロセスは以下の5つのステップから成り立っています。

1. 共感(Empathize): ユーザーの体験や感情を理解する。

2. 課題定義(Define): ユーザーが直面する課題を明確にする。

3. アイデア創出(Ideate): 自由にアイデアを発想する。

4. プロトタイプ(Prototype): アイデアを具体化する。

5. テスト(Test): プロトタイプを試し、フィードバックを受ける。

これにより、学生たちは不確実性の中での迅速な意思決定や優れたユーザー体験の創造に必要なスキルを身につけることが期待されています。

トヨタとのコラボレーション

授業の一環として、トヨタの先進技術開発カンパニーから講師を招き、学生たちがグループワークを行い、そのアイデアをトヨタ社員に相談しました。この過程で学生たちは自らのアイデアが実際にどのように評価されるのかを体験し、最終プレゼンテーションに向けて方向性を練る時間が提供されました。

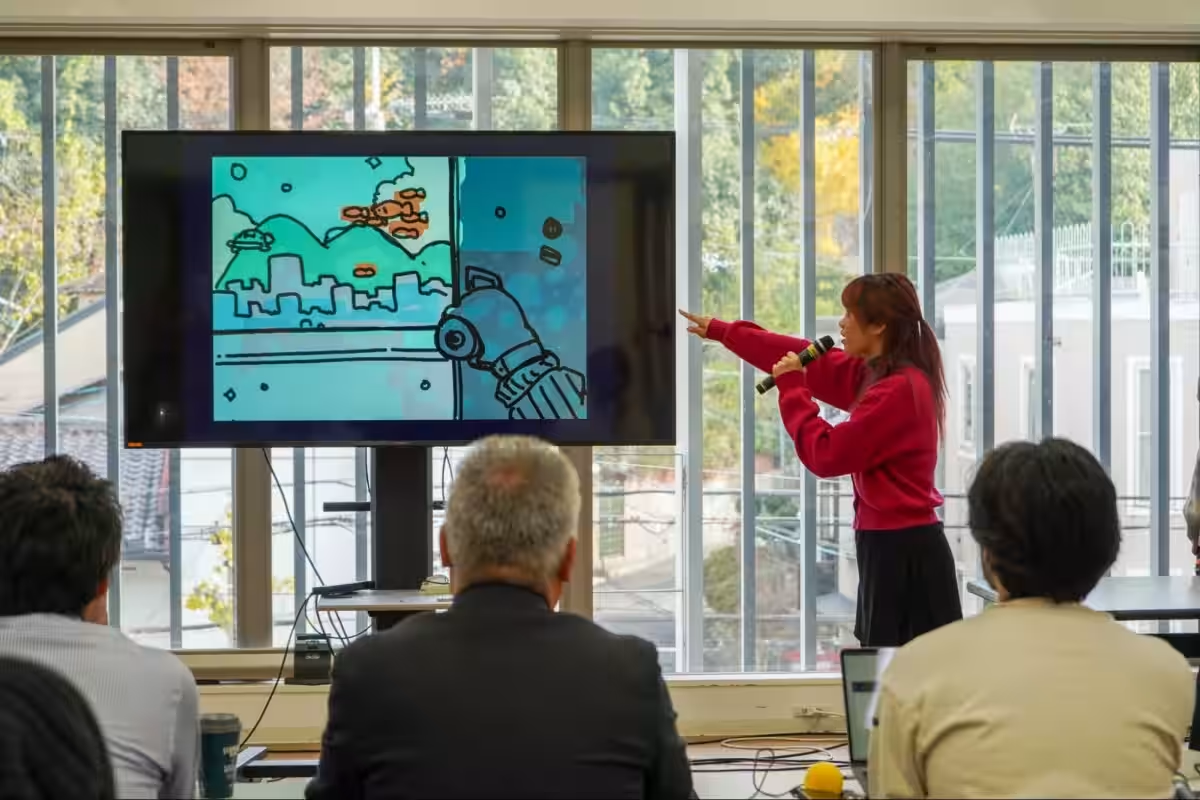

最終プレゼンでは、各グループが独自の移動の未来を提案しました。移動手段そのもののアイデアだけでなく、関連するサービスやアプリ、システムに関する発想も発表されました。その結果、トヨタ社員からは「柔軟な発想や多彩なプレゼン方法が興味深かった」との高い評価を得ることができました。

創造性と学びの重要性

この授業は、トヨタ社員にとっても新たな気づきを得る貴重な機会となりました。若い世代の自由な発想に触れたことで「初心を思い出し、新しい発見があった」とのコメントも寄せられ、企業と学生との相互作用が創造性を引き出すことを示しました。

学生たちの斬新なアイデアは、移動の未来に新たな視点をもたらすものであり、この経験は次世代のイノベーションを担う原動力となることでしょう。京都芸術大学では、このように社会との関わりを重視した教育を通し、芸術が社会にどのように貢献できるかを探求し続けています。

結論

京都芸術大学の取り組みは、理論だけでなく実践を重視した教育方法であり、学生にとっても楽しく学べる場として、多くの期待が寄せられています。デザイン思考の授業は、未来のクリエイターたちにとって確実に貴重な経験となるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。