福知山市、官民連携による循環型森林整備を促進する協定を締結

福知山市、官民連携による循環型森林整備を推進

福知山市では、地元の林業事業者と協力し、持続可能な森林管理を目指した循環型森林整備のための協定が結ばれました。この取り組みは、京都府内では初めての試みで、全国でも珍しいやり方です。

協定の背景と目的

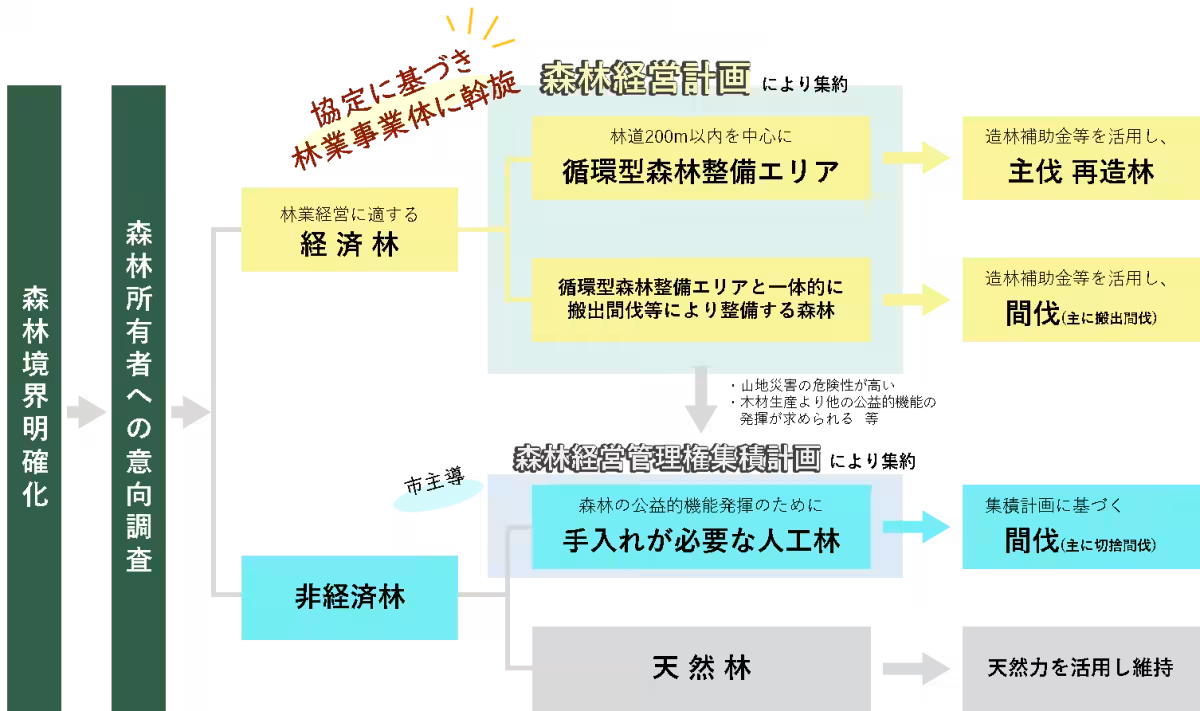

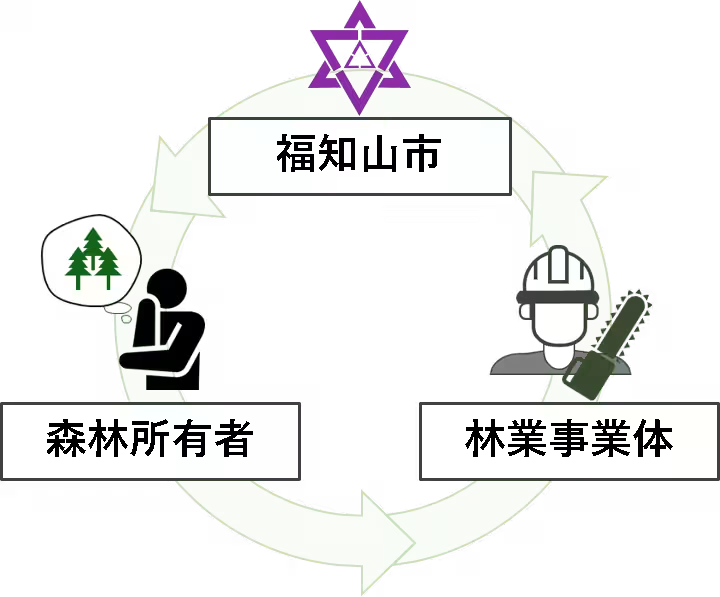

この協定は、福知山地方森林組合と伊東木材株式会社との間で締結され、育成した木々を伐採した後に再び植える、「伐って、使って、植えて、育てる」というサイクルを推進することを目的としており、市の森林面積は約75%を占めています。

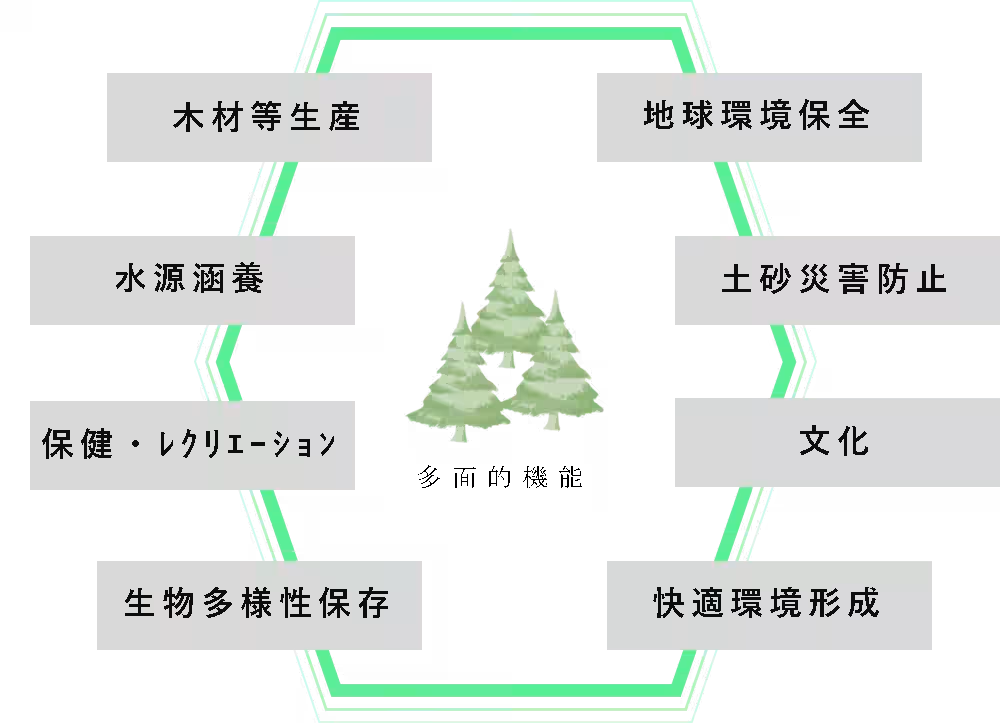

林業は木材供給に留まらず、森林が持つ多面的な機能を最大限に引き出すことが求められています。これには、二酸化炭素の吸収や洪水緩和、生物多様性の保護などが含まれます。これまでのように単体の機能だけではなく、森林全体が結集して総合的に強力な役割を果たせるよう取り組んでいくことが、今後の課題となります。

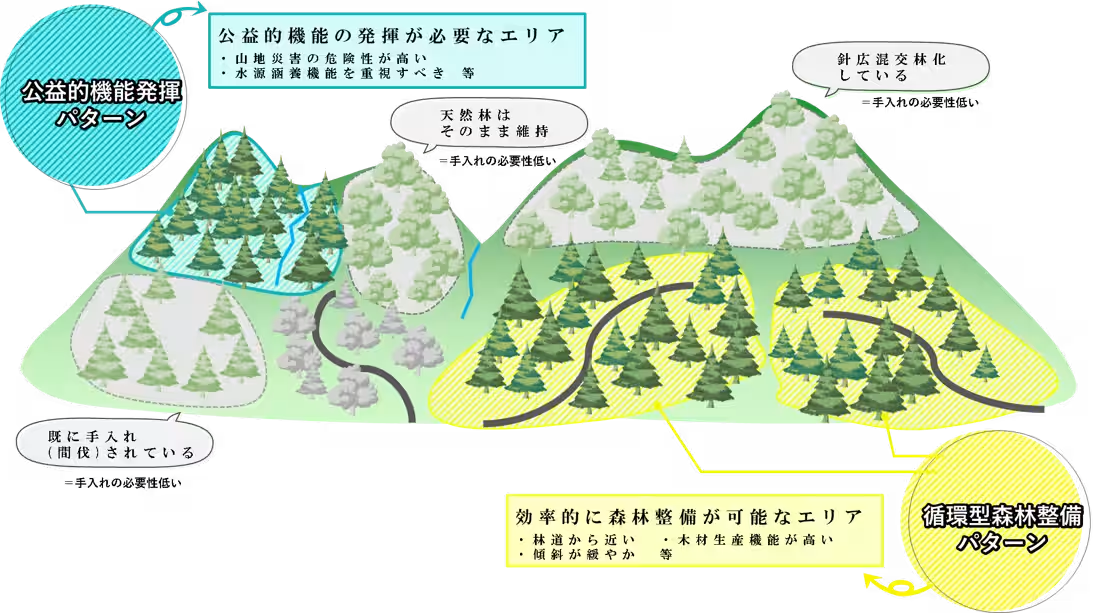

循環型森林整備とは

循環型森林整備は、木を伐採して使用した後に再生を促すプロセスを指します。福知山市の森林状況としては、特に伐採と植林が進まない現状が国全体の問題として浮き彫りになっています。そのため、福知山市でも主に間伐を中心に行ってきたこの作業をさらに強化していくことが求められます。

福知山市の森林資源と課題

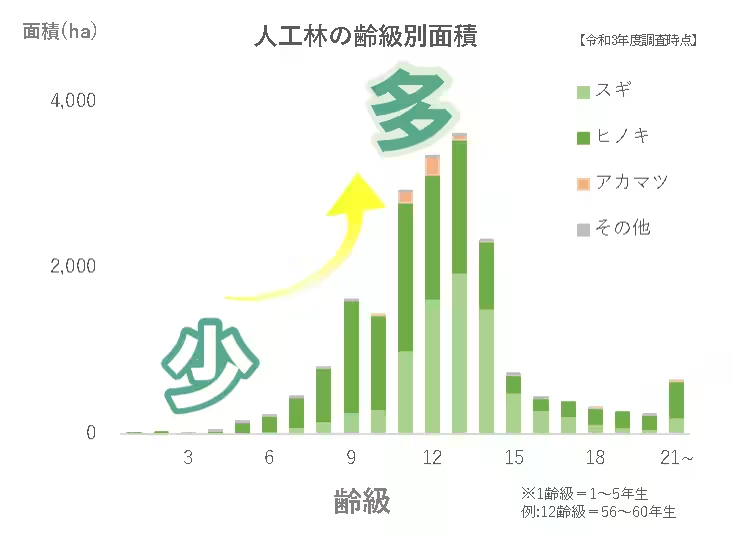

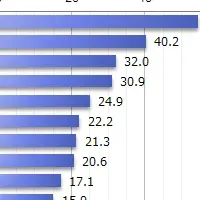

福知山市は、面積が55,254ヘクタールのうち約75%にあたる森林を有します。この森林の中には、スギやヒノキといった人工林があり、現在61〜65年の木々が最も多く存在しています。日本においては、戦後の拡大造林の名残として、成熟した森林がある一方で、30年近く新たな植林が行われておらず、若い木が少なくなっています。これを踏まえ、主伐や再造林を進めていく必要があります。

森林ビジョンの策定

福知山市は、『福知山市循環型森林ビジョン』を令和6年に策定しました。このビジョンでは、木材生産機能を持続的に発揮させるために、施業条件が有利な森林を中心に整備を行うことが重要視されています。10年後の目標としては、主伐・再造林を年間35ヘクタール、循環型森林整備エリアを350ヘクタールに集約化することが掲げられています。これを達成するための方策として、効率的な施業手法の確立と国や府からの補助金を活用することが重要です。

森林所有者の課題

福知山市が抱えるもう一つの課題は、森林所有者の山離れです。高齢化や代替わりにより、森林を管理できない所有者が増えています。市では、航空レーザ測量を用いて森林の状態を把握し、情報の集積に努めています。これにより、所有者の意向に合った管理体制を構築することが可能になります。

まとめと今後の展望

福知山市では、効率的な森林整備を実現するため、協定締結者を引き続き公募しています。地域に潜む森林の可能性を引き出し、持続可能な環境を築くために、この循環型森林整備の取り組みは非常に重要です。市と業者の連携によって、未来の森林を育てていくことが期待されます。持続可能な社会の実現に向けた第一歩と言えるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。