若き宮大工集団・匠弘堂が目指す社会貢献と伝統文化の継承

若き宮大工集団・匠弘堂が目指す社会貢献と伝統文化の継承

京都に根ざす有限会社匠弘堂は、社寺建築の専門集団として、若い力で日本の伝統的な木造建築技術を守り、次世代に引き継ぐことを使命としています。創業以来、主に神社や寺院の新築、修理、そして復元に取り組み、地域文化の発展と保存に貢献してきました。

匠弘堂の挑戦

匠弘堂の社員は13名で、平均年齢は29歳と若い世代が中心となっており、20代、30代のスタッフが多く在籍しています。彼らは伝統的な技術を継承しながら、より良い未来のために社会貢献活動にも力を入れています。

この活動の一環として、April Dreamというプロジェクトに賛同し、「宮大工の仕事で世の中を幸せにしたい!」という演説を掲げました。これは、創業時から変わらぬ理念であり、社会的な意義を持つものであると位置付けています。

未来への架け橋

匠弘堂は、これまでの建築活動を通して、次の三つの社会貢献に取り組んでいます。

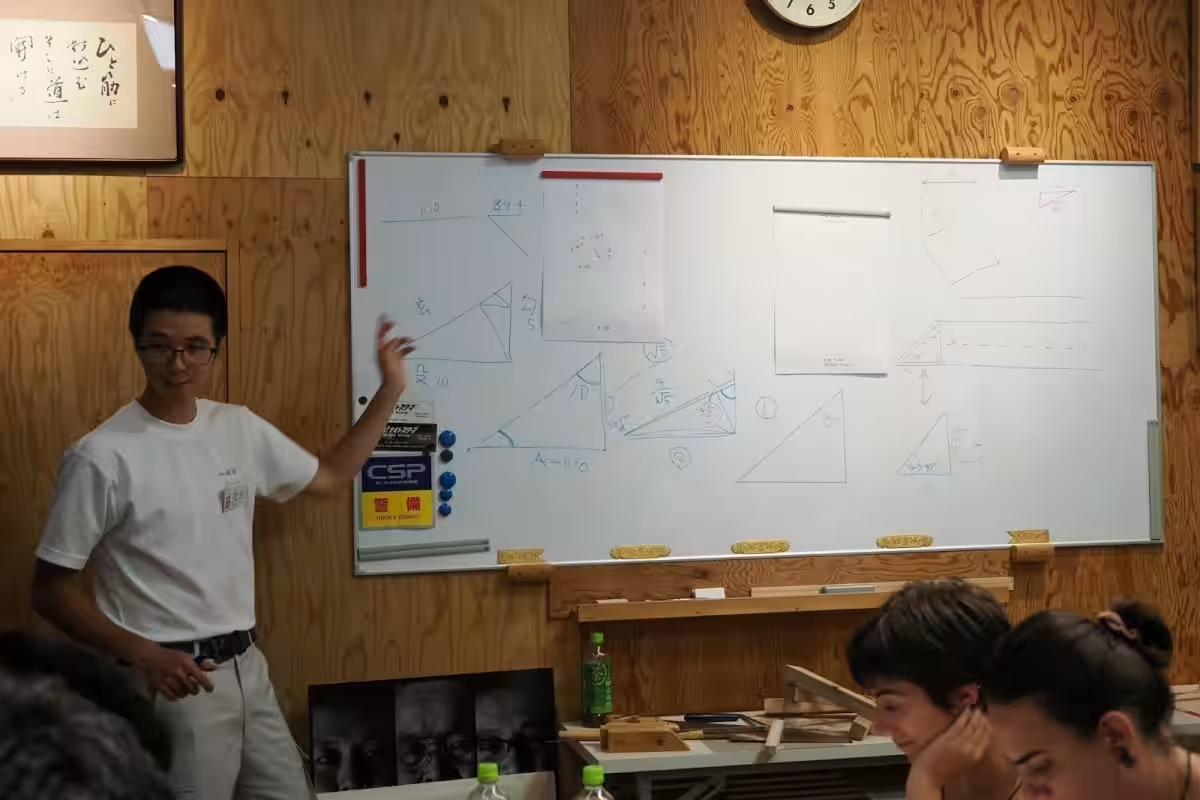

1. 伝統技術を次世代に繋ぐ

1300年以上の歴史を持つ木造建築技術を正しく次世代に伝える活動を行っています。未来の職人が持つべき技術と知識を培っています。

2. 日本らしい景観の保存

社寺建築を中心とした文化的な景観を守り、観光資源の維持にも寄与しています。これにより、歴史を感じる街並みが次世代にも残ります。

3. 環境保全と国産材の利用促進

国産材の使用を積極的に促し、持続可能な社会を目指す取り組みを行っています。石油系の材料に依存しない建築を進めています。

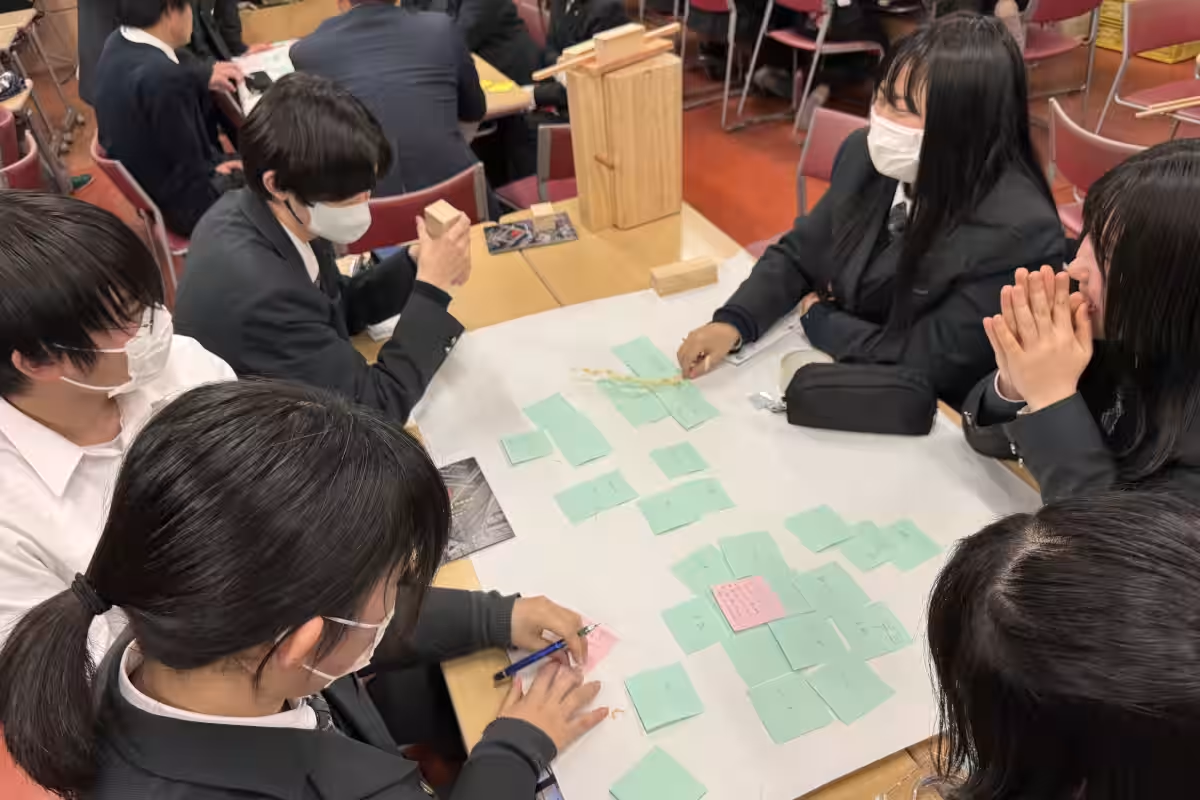

教育と文化の融合

2024年からは特に教育面に重きを置き、小学校や保育園の子どもたちに向けてのイベントも積極的に実施しています。子どもたちが宮大工体験を通じて、伝統文化に触れる機会を増やすことで、教育分野でも影響を与えています。

たとえば、小学生記者による取材経験や、大丸京都店での宮大工体験授業、さらには国外の大学との協力により、国際的な視点からも日本の伝統建築を発信しています。

2024年には、アテネ工科大学との合同ワークショップも予定されており、異文化交流の場を設けています。

社会貢献に向けた夢

匠弘堂の代表取締役社長、横川氏は「子供たちが憧れる日本一の宮大工になる」という夢を掲げています。これを実現するためには、次世代を担う子どもたちが憧れる存在でなければならず、様々なワークショップやイベントを通じてそれを実感させる活動を進めています。

まとめ

匠弘堂は、国の文化遺産としての伝統的な木造建築の技術を継承し、地域社会の発展に寄与する活動を行っています。企業としては新たな挑戦を続け、その足跡は日本文化の継承にとって大きな意味を持っています。今後も彼らの活動に注目し、社会全体が幸せになるような取り組みを期待しましょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。