聖護院で秋を彩る特別公開「葛城今昔」展が開催決定

秋の特別公開「葛城今昔」展

京都市左京区に位置する本山修験宗の総本山、聖護院門跡。2025年10月11日から12月7日までの間、金・土・日・祝日に限り、秋の特別公開が行われます。今年のテーマは「葛城今昔―守り続けた祈りの場―」です。この特別公開は、令和7年に行われる「葛城灌頂会」を祝うためのものです。

渋谷の敷地を彩る貴重な文化財

毎年恒例の公開では、通常は見ることができない狩野派による約120面の金碧障壁画が飾られている宸殿や、重要文化財に指定されている書院が一般に公開されます。今年は“葛城灌頂会”慶讃として、「葛城今昔」展も同時に開催され、長い間維持されてきた葛城山中の経塚をテーマに、過去と現在を伝える展示が行われる予定です。

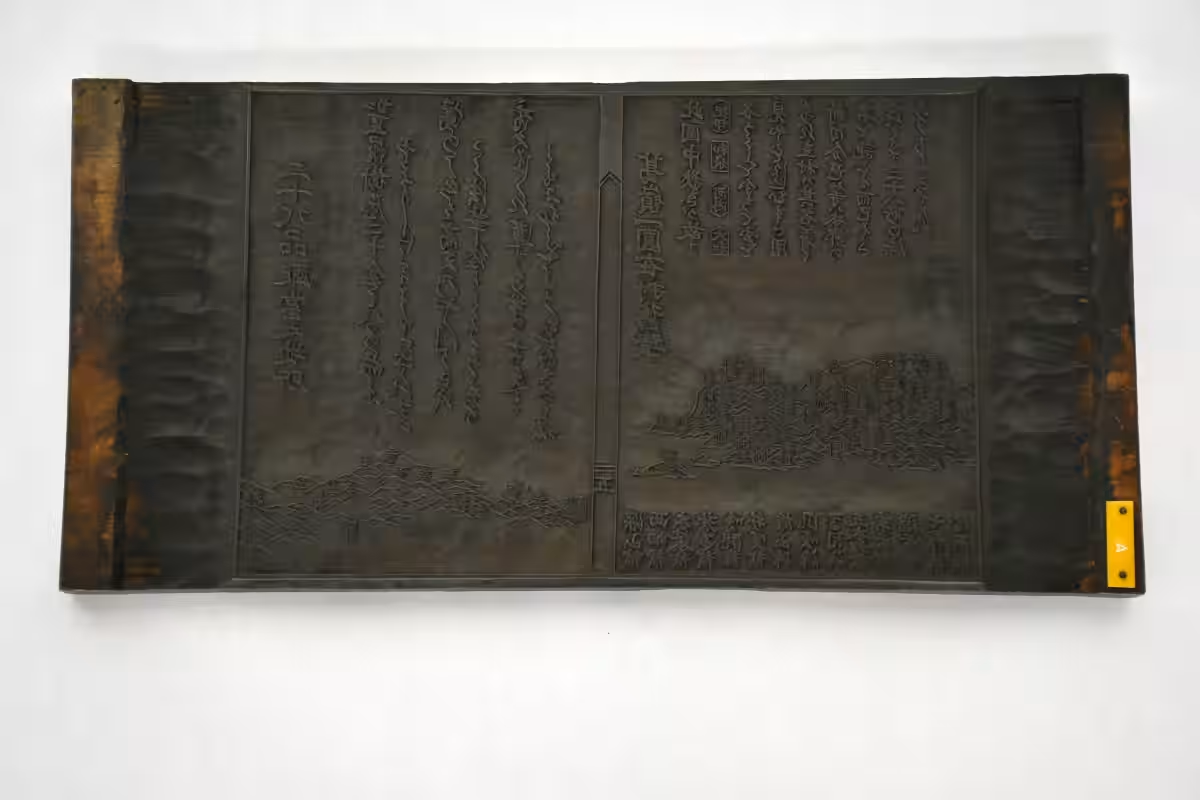

当展では葛城山中に点在する28箇所の経塚や、その歴史的背景も展示され、聖護院と紀州徳川家との深い繋がりや、江戸時代の葛城巡拝ガイドブック『葛嶺雑記』の版木など貴重な資料も公開されます。

修験道の精神と聖護院の歴史

聖護院の起源は、白河上皇の熊野御幸に遡ります。修験道の祖である役行者が開祖とされ、長い歴史の中で日本最初の修験道の宗派として名高いマナが築かれました。特に江戸時代には、皇族や摂関家が門主を勤めており、格式ある寺院へと成長を遂げました。

役行者の信仰の道は、今なお多くの山伏を育成しており、全国各地で修行が続けられています。聖護院も、荒廃した修験道を復興させ、現在でも重要な信仰の場を守り続けています。

葛城山脈とその信仰の深さ

葛城山脈は、大阪と和歌山の府県境をなす自然的障壁であり、修験道の象徴的な場所とされてきました。役行者が修行を行ったこの地は、世界遺産ともなり得る重要な霊的な場所となっています。修験道は日本の独自の宗教的伝統を形作るものであり、そこで得られた験力は、民衆の祈りに応える形で、加持祈祷など多様な形で表現されています。

近年、聖護院は葛城修験の歴史を保つために力を注いでおり、様々な取り組みを通じて修験道の価値を伝えています。特に2020年に「葛城修験」が日本遺産として登録され、聖護院の門主である宮城泰年が長年の調査で大きく貢献したことも注目されました。

特別展示に注目

今回の特別展示では、江戸時代に紀州徳川家から奉納された「くじら船」模型や、当時多くが所在不明だった経塚の位置情報を確定させた『葛嶺雑記』が登場します。この貴重なガイドブックは、具体的な行き方などの詳細も含まれており、当時の旅行事情を知るための重要な資料となります。この機会に、昔の印刷物と現代の版を見比べてみるのも楽しいかもしれません。

ご案内

特別公開の期間は2025年の10月11日から12月7日までの金・土・日・祝日で、入場料金は大人800円、中高校生と大学生600円、小学生以下は無料となっています。団体割引も用意されており、事前に予約をすることが推奨されています。少し特別な秋のひとときを、聖護院で味わってみてはいかがでしょうか。詳細は公式サイトから確認できます。 聖護院公式サイト

トピックス(旅行)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。