吉野家の新たな挑戦:タマネギ端材のアップサイクルから生まれる持続可能な未来

吉野家の新たな挑戦:タマネギ端材のアップサイクルから生まれる持続可能な未来

近年、食品ロス問題の解決が求められる中、食に関わる企業の果たす役割はますます重要になっています。そんな中、株式会社吉野家ホールディングスが、東京工場での「過熱蒸煎機を活用したタマネギ端材のアップサイクル」により、日本食糧新聞社が授与する「第34回食品安全安心・環境貢献賞」を受賞したことが話題です。

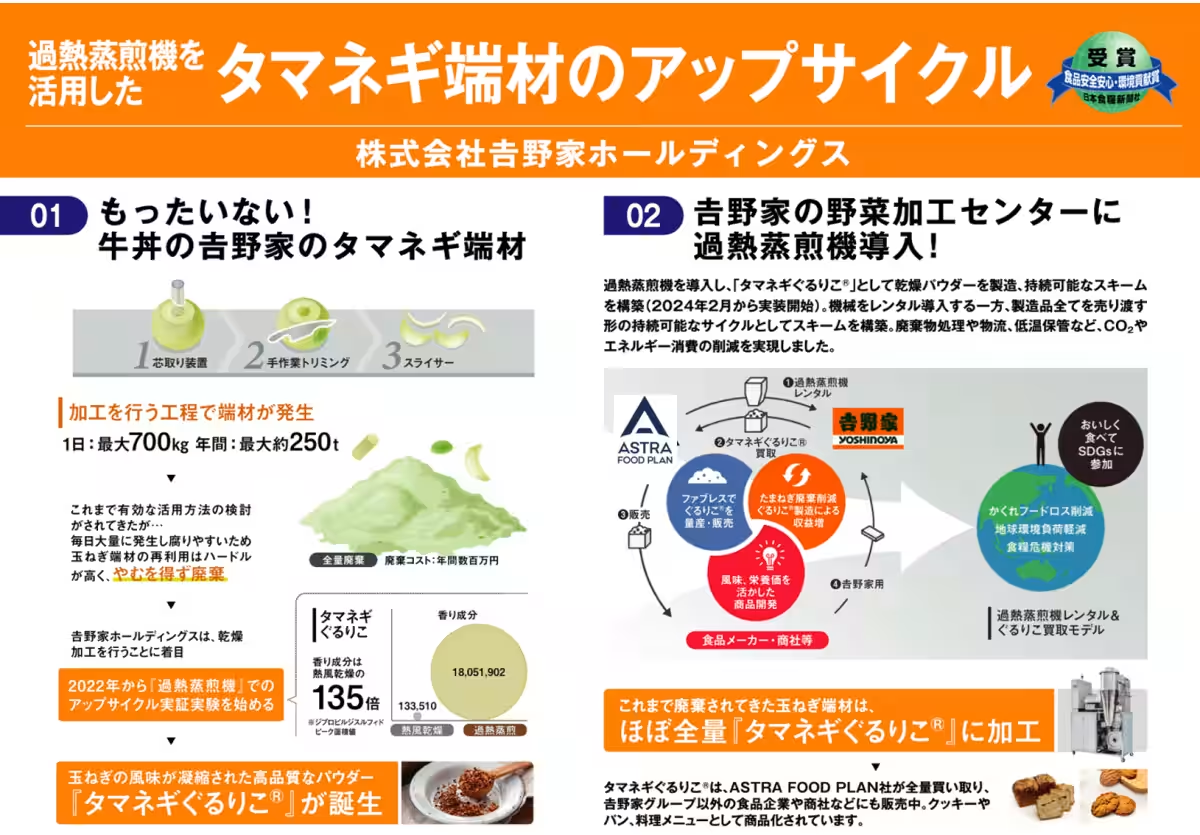

この取り組みは、吉野家の代名詞ともいえる牛丼に必要な玉ねぎの加工過程で生じる規格外の端材を活用し、新たな食品へのリサイクルを図るものです。具体的には、玉ねぎの端材を乾燥・粉末化してアップサイクルすることで、食品廃棄物の削減を実現しています。また、これは出店モデルや店舗運営の新たな方向性を示すものであり、多くの評価を得ています。

アップサイクルのプロセス

吉野家ホールディングスが行うフードロス削減の取り組みは、2023年にスタートしました。埼玉県富士見市に拠点を置くASTRA FOOD PLAN株式会社との協業によって実現されています。彼らは、独自の過熱蒸煎乾燥技術を駆使して、玉ねぎ端材を乾燥させ、風味豊かなフレーク状の食材へと転換しています。2024年2月からは、東京工場内に過熱蒸煎機を導入し、端材の回収から乾燥までを自社内で完結させる体制を整えました。

このシステムによって、廃棄物ゼロ、CO₂排出の減少、さらには廃棄コストの削減といった複数の目標が同時に達成されることに成功しています。製造されたフレーク状の乾燥玉ねぎは「タマネギぐるりこ」として商品化され、現在は両社の連携のもと、販路の拡大や埼玉県のサーキュラーエコノミープロジェクトへの取り組みにも参加しています。

経営理念と持続可能な社会

吉野家ホールディングスは、経営理念である「For the People~すべては人々のために~」のもと、日常食の提供に努めています。この理念の一環として、栄養学の専門家を招き、エビデンスに基づいた「健康」の追求にも力を入れています。このような取り組みを通じて、現代社会の多様な課題に応じた持続可能で革新的な価値を創出することを目指しています。

食品ロスを削減しつつ、豊かな食文化を維持し、次世代に継承するためには、企業の意識改革や新たな技術の活用が欠かせません。吉野家ホールディングスの挑戦は、他の企業にとっても模範となるべき事例です。これからの持続可能な社会に向けた動きを、ぜひ注目していきたいと思います。

吉野家の取り組みは、新しい時代のフードビジネスの可能性を示すものでもあり、私たち消費者にとっても、持続可能な選択肢を提案する重要な一歩となるのではないでしょうか。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。