2025大阪・関西万博で大谷大学鈴木教授が海洋環境を語る

2025大阪・関西万博で海洋プラスチック問題に立ち向かう

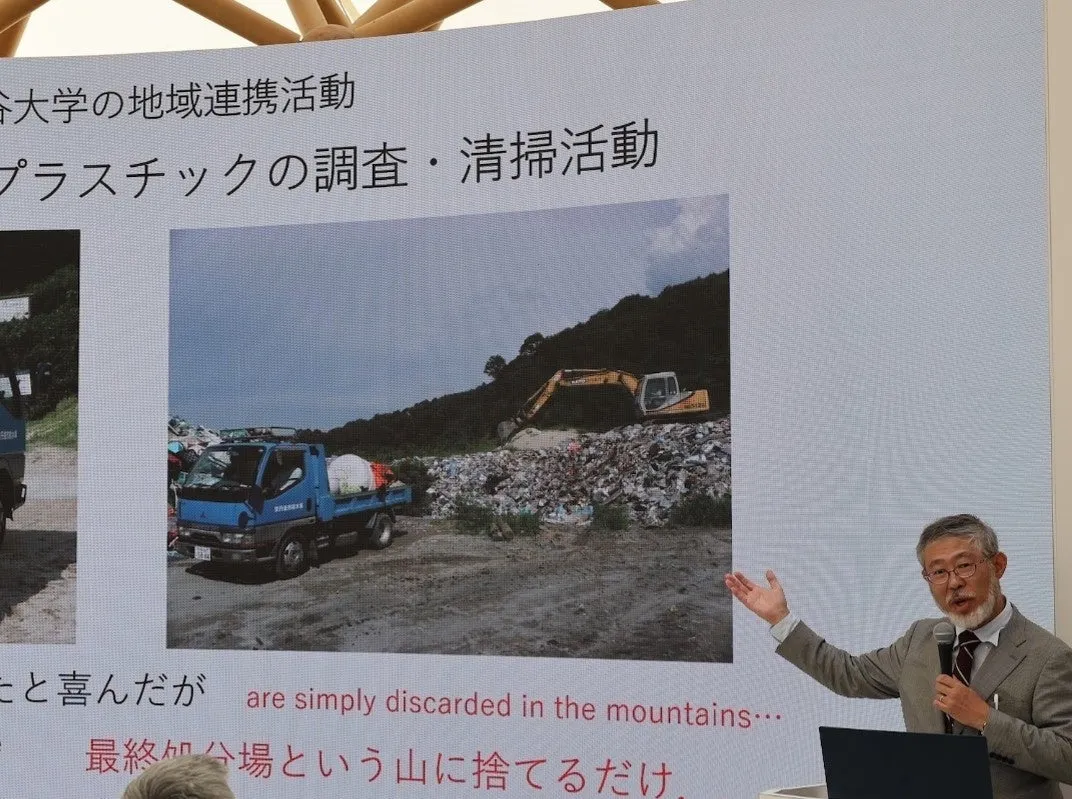

2025年9月16日、大阪・関西万博の「BLUE OCEAN DOME(ZERI JAPAN)」にて、「BLUE Challenge 2025」が開催されました。このイベントには、大谷大学社会学部の鈴木寿志教授が登壇し、海洋プラスチックの回収と再資源化に関するキーノートセッションを行いました。

鈴木教授の講演内容

鈴木教授は、企業や大学が共に取り組む海洋環境保全活動の重要性を強調しました。彼は、環境問題を解決するためにはまず多くの人々にその意義を知ってもらうことが必要だと述べました。また、参加者には自分の身近なところからできる環境保全へ意識を向けてほしいと呼びかけました。

具体的な取り組みと調査活動

1. 漂着プラスチックの清掃活動

大谷大学の社会学部コミュニティデザイン学科は、2019年から京丹後市にて海浜漂着プラスチックの清掃を行っています。この活動を通じて、回収したごみが最終的に山間部の処分場に埋められていることに気付きました。これは、海をきれいにしても、他の場所で汚染していたのでは意味がないという新たな課題を浮き彫りにしています。

2. 地域との協力

地域の方々と協力しながら、学生たちはフィールドワークも行っています。特に京丹後市の「夢まちづくり大学」プロジェクトに参画し、地域の文化や生活を題材にした調査や活動を推進しています。これにより、世代を超えた協働が生まれ、環境問題が「身近な地域の課題」として捉えられるようになっています。

3. 技術革新とリサイクル

鈴木教授のチームは、学生が主体となり技術開発に取り組んでいます。砂浜から効率的にマイクロプラスチックを回収するための「浮遊型除去装置」や、「ふるい型除去装置」といった独自の機器を開発しました。これらの装置は、海洋プラスチック問題解決に向けた新たなアプローチとして注目されています。

エコロジカルな未来を目指す

鈴木教授は、埋め立てや焼却に依存しない資源循環の重要性も訴えています。プラスチックを素材として再生する「マテリアルリサイクル」や、熱エネルギーとして回収する「サーマルリサイクル」の推進が求められています。具体的には、漁業で使用されるプラスチックを収集し、再資源化する取り組みも行われています。

今後に向けての期待

今回の万博での発信は、参加者だけでなく、広く一般の人々にも環境意識を広める機会となることが期待されています。鈴木教授が指摘するように、身近なところからの小さな行動の積み重ねが、持続可能な社会の実現に繋がるのです。

講演のフォローアップ

この講演の様子はYouTubeの「EXPO2025」公式チャンネルにて配信されています。興味のある方はぜひご覧ください。配信リンクはこちら。

大谷大学の取り組み

大谷大学は、長い歴史を持ち、教育理念に基づき社会に貢献する人材の育成を目指しています。環境問題はその一環であり、今後も持続可能な社会づくりのために重要な取り組みを続けます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。