外国人患者の受け入れに迫る医療通訳の重要性とその課題

外国人患者の受け入れにおける医療通訳の重要性

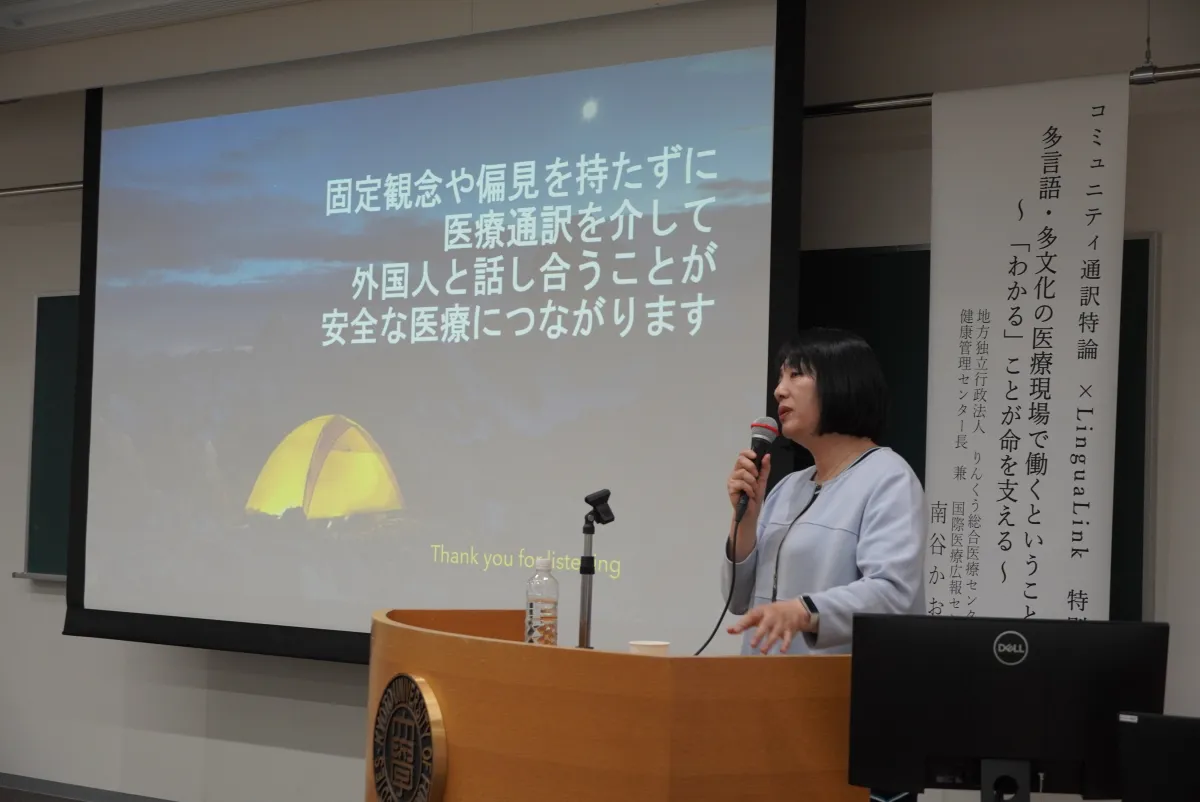

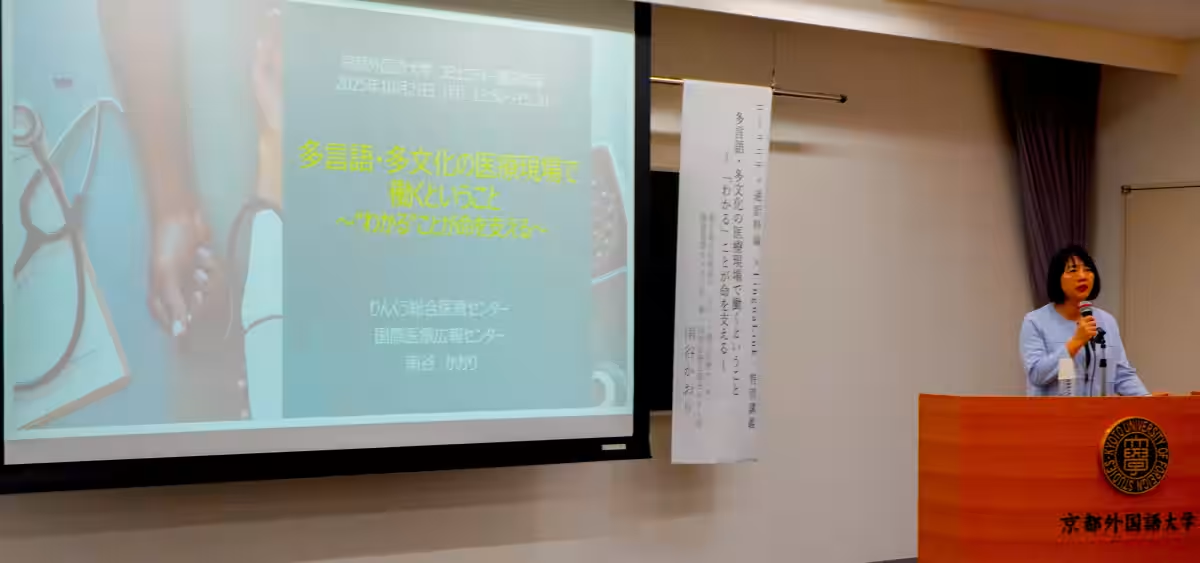

京都外国語大学のランゲージセンターにおいて、特別講義が開催されました。これは、医療通訳のパイオニアである南谷かおり先生を講師に迎え、多文化共生をテーマにした講演です。タイトルは「多言語・多文化の医療現場で働くということ~“わかる”ことが命を支える~」。

医療現場の現状と課題

南谷先生は、まず日本における外国人の統計データを紹介しました。在留外国人や訪日外国人数が増加する中で、医療界でも外国人患者を受け入れる病院が増えているのは嬉しい現象ですが、実際の受け入れ体制には課題が残っていると指摘されました。

多くの医療機関で受け入れ実績がある一方で、言語や文化に関する教育がまだ追いついていないという現実もあります。特に、医療通訳の必要性が高まる中でも、医療従事者と患者の間のコミュニケーションが成立しない場合が見受けられるのです。

異文化コミュニケーションの重要性

南谷先生は、真の医療通訳に求められるものについても深く言及されました。その内容はただの言語変換ではなく、文化や宗教、習慣などの違いを理解し、医療現場で患者と医療従事者が良好な関係を築くための「異文化コミュニケーション」であると強調されました。

具体的な例として、以下のような文化の壁の実例が挙げられました:

1. 痛みの価値観:日本では痛みを我慢することが美徳とされますが、欧米では痛みを取り除くことが当然視されるため、この違いがコミュニケーションの齟齬を生むことが多い。

2. 出産時の慣例:中南米では特定の文化や宗教に根ざした出産時の慣習が存在するため、出産前からのコミュニケーションが必要です。

3. 地域差:中国など地域によって医療文化や支払い習慣が異なるため、その地域特有の理解が求められます。

このように、文化の違いを理解し、患者のニーズに応じた柔軟な対応が求められる理由を強く訴えられました。

質疑応答の様子

質疑応答の時間では、将来医療通訳を目指す学生たちからさまざまな質問が寄せられました。彼らは外国人観光客の救急搬送時に感じた疑問や、医療通訳者の責任についての考えをぶつけ、意欲的に知識を深めようとしていました。このようなディスカッションが、学生たちの異文化への理解をさらに深める助けとなるでしょう。

未来を見据えた取り組み

京都外国語大学は、この特別講義を通じて、学生たちに多文化共生社会を構築するための重要な視点を提供しました。学びを通じて、未来の医療通訳者としての意識を高め、異文化への敬意と理解を深める機会を創出しています。これにより、学生たちが国境を越えて、地域社会に貢献し、世界に通用するリーダーへ成長することを期待しています。

今後も京都外国語大学では、国際医療や多文化共生に関する教育を通じて、グローバルな視野を持った人材育成に努めてまいります。

開催概要

- - イベント名:ランゲージセンター ハロウィン特別企画「コミュニティ通訳特論」

- - 講演タイトル:多言語・多文化の医療現場で働くということ ~ “わかる”ことが命を支える ~

- - 講師:南谷かおり先生(りんくう総合医療センター 健康管理センター長・国際医療広報センター長)

- - 日時:2025年10月27日(月)13:50~15:30

- - 場所:京都外国語大学 171教室

- - 主催:京都外国語大学 ランゲージセンター

- ---

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。