磯田道史が語る京都の歴史の真実と本能寺の変の謎に迫る特番

磯田道史の歴史をゆく 京都の真実

11月12日(水)に放送される特別番組『磯田道史の歴史をゆく 京都の真実』は、戦国時代の真実に迫る試みです。この番組では、著名な歴史学者である磯田道史教授が、千年の都・京都を舞台に、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という戦国三英傑の歴史とロマンを深掘りします。

本能寺の変の謎

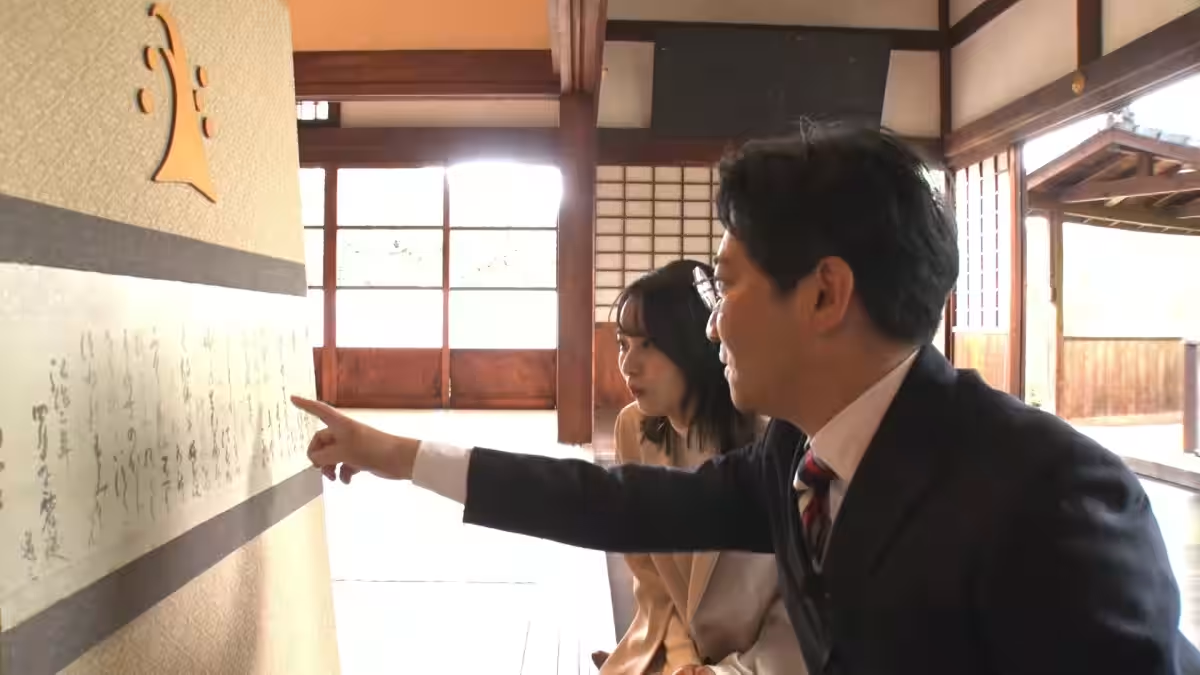

磯田教授の解説は、特に謎に包まれた『本能寺の変』の真相に焦点を当てています。信長は本能寺の代わりに妙覺寺を定宿にしていたことがあり、その背景には彼の義父である斎藤道三との関係性があると指摘しています。斎藤道三が息子に宛てた遺言状の内容から、磯田は道三が信長にとってどのような存在であったのかを読み解き、彼の意外な人柄にも言及します。

さらに、信長がなぜ京都に城を持たなかったのかという築城計画に関しても掘り下げます。明智光秀が提案した吉田山への築城計画の裏には、吉田神社の神主・吉田兼見の日記による記録が関係しています。古文書の中に隠された情報を読み解くことで、戦国の世における信長の計画と彼の性格に迫ります。

信長の恋と真相へのアプローチ

また、信長が軍事パレードで一目ぼれした女性との因果関係についても言及しており、その女性の関係者には『本能寺の変』に関与した重要な人物がいるとされています。磯田は、異なる説が存在する『本能寺の変』の真実に迫り、四国説といった仮説も絡めながら、歴史ロマンを描き出します。文書に記された情報源から、光秀が実は本能寺の変の現場にいなかった可能性にも触れ、視聴者を驚かせることでしょう。

城郭考古学者の視点

番組の後半では、城郭考古学者・千田嘉博氏が登場し、京都の城と三英傑の関係を解き明かします。特に注目されるのは、二条城の天守が二つ存在したという興味深い情報です。千田氏は、関ヶ原の合戦後に築かれた二条城が持つ歴史的背景を明らかにし、当時の権力の変遷を示す証拠も紹介します。

信長が将軍・足利義昭のために築いた二条城の遺構からは、彼の性格や京都制圧に対する態度が浮き彫りになります。また、秀吉の人生最後の城である京都新城についても触れ、彼の権力集中の様子を解明します。番組では、秀吉による京都城塞化計画の背景に迫り、特別な許可を得た磯田は、御土居に上がる貴重な体験を通じて、その意義を再認識します。

このように、磯田道史の歴史をゆく『京都の真実』は、歴史の深い洞察を提供するだけでなく、視聴者に新たな視点をもたらす内容となっています。ぜひお楽しみに!

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。